Giovedì 6 Aprile 2000: Castello della

Manta, Saluzzo, Abbazia di Staffarda

(Lara Meneghin e Stefano Cirella)

Filmati di Marta Landonio; elaborazione di Davide Macchi (4^B)

6:10 Nonostante le raccomandazioni della Carla, il panino-commediografo e il

rappresentante di 3E sono riusciti a ritardare la partenza di ben10 minuti.

6:15 - 9:30 Molti sono ancora tra le braccia di Morfeo, quelli svegli cercano di

ampliare la cultura musicale delle prof, proponendo musica truzza, i Queen della Marta

(che gran successone hanno riscosso!), e, come gran finale, la "melodiosa"

musica di Ricky.

9:30 Si arriva! E dopo una sosta prolungata per lo svuoto dei serbatoi, si sale al

Castello.

9:45 Dopo l'esibizione dei nostri espertissimi tiratori di freesby (Ricky e Marco F.),

riusciamo finalmente ad entrare nel Castello.

10:00 - 10:40 La nostra guida (prof.ssa Cantù) ci illustra le

particolarita' stilistiche del soffitto della Sala delle feste, della Galleria e della

Sala baronale. Una delle eroine (Sinope) viene "accidentalmente" paragonata,

telepaticamente, dalla guida e dal folletto sclerato (Stefano C.), alla Venere di

Botticelli. La piu' grande attrazione è la Fonte della giovinezza: uno dei sette nani,

rosso in viso, con tanto di libretto, si presta a tradurre le varie iscrizioni in un

religioso silenzio.

Nell'atrio dei trofei di caccia baldanzosi giovinotti di 4E si

divertono a provare le varie paia di corna (?!).

10:45 Usciti dal castello e ritornati al mercatino, gli intenditori di formaggi

consigliano quali caciotte comprare…Sui pullman! Si parte per Saluzzo!

11:05 Ci si incammina per la Chiesa di S.Giovanni. Quali "mistiche"

corrispondenze trova la nostra guida tra le caratteristiche interne della Chiesa e le sue

note informative!

12:05 Dopo un'accurata visita all'abside, ci si sposta a Casa Cavassa.

12:20 Finalmente si pranza! I buongustai, capeggiati dal pozzo-senza-fondo Checco,

vanno alla ricerca di una tipica trattoria, gli altri vanno alla ricerca di un

parco........

14:40 Si parte per l'Abbazia di Staffarda.

15:40 - 16:40 Siamo accolti dalla tipica aria pura di campagna; una

guida ci accompagna al chiostro e, simpaticamente, ce lo fa attraversare in fila indiana

e, per di più, in silenzio. Si visitano le varie sale, tipiche dei monasteri cistercensi,

in stile romanico.

Dopo un piccolo break, visitiamo la Chiesa. C'e' chi si diverte a

salire sul pulpito, chi suona la campanella e chi ci richiama al silenzio. Ultima tappa:

la Foresteria, la sala in cui veniva offerto cibo ai pellegrini: sui capitelli delle

colonne interessante la rappresentazione delle fasi della Creazione.

16:45 - 19:55 Sulla via del ritorno…..

Attacco vigoroso delle mosche: ognuno cerca di eliminarle con i mezzi a

disposizione, tendine, fogli, scarpe…

La redattrice, Lara, non avendo di meglio da fare, con la

collaborazione di Marco, progetta uno scherzo a Matteo, il conquistatore specializzato nel

far capitolare donne mediterranee. Marco, dunque, chiama Matteo sul cellulare: finge di

essere il ragazzo cornificato da lui, inveisce, lo bistratta, gli rivolge velate minacce.

Il grande conquistatore si smarrisce, si spaventa, sta perdendo la bussola: una cosa così

non gli era mai capitata! Interviene in sua difesa l'amico Giacomo. Le cose vanno per le

lunghe (ci sono ancora molti chilometri!); lo scherzo si protrae, mentre i soldi del

cellulare diminuiscono… Alla fine urliamo tutti in coro al cellulare, ma il

malcapitato non capisce ancora che siamo noi gli autori dello scherzo... In fondo Matteo

presume d'essere un grande conquistatore, non ha mai detto d'essere un acuto e perspicace

Sherlock Holmes!

20:00 Ed eccoci arrivati: puntuali come perfetti orologi svizzeri.

Inizio pagina

Album Fotografico

Home Page

|

La nostra guida......

"Processione" al Castello della Manta

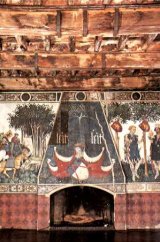

Sala delle feste

Galleria

Atrio con trofei di caccia

Affresco della Sala interna

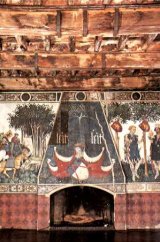

Camino della Sala baronale

Sinope

Carlo Magno

Goffredo di Buglione

Tamiri

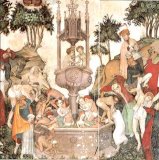

Fonte della giovinezza

Saluzzo

Campanile

Chiesa di S. Giovanni

(filmato facciata)

(filmato sala del chiostro)

Sarcofago con Ludovico II

Particolare dell'abside

Portale di Casa Cavassa

"Salita al Castello" con Pate e donna

Abbazia di Staffarda

(filmato)

La Chiesa

L'interno della Chiesa

L'altare della Chiesa

Gruppo ligneo con Cristo in croce

Il Chiostro

La Foresteria

L'interno della Foresteria

I Capitelli della Foresteria

|

CASTELLO DELLA MANTA

(FILMATO)

Sorge in cima ad un colle fra Saluzzo e Cuneo.

Già nel XIII secolo esisteva un primo nucleo fortificato rafforzato nel XIV secolo dai

marchesi di Saluzzo . In questo periodo il castello era caratterizzato da un possente

mastio rettangolare circondato da mura di cui oggi resta visibile solo la torre cilindrica

e parte del mastio.

Nel 1416 eredita il marchesato Valeriano, figlio naturale di Tommaso III di Saluzzo, che

inizia il ramo dei Saluzzo Manta che, nel corso dei secoli, trasforma la struttura

militare in una dimora signorile.

Valeriano intraprende lavori di ampliamento ed arricchimento del castello che inizia a

svolgere, soprattutto, una funzione di rappresentanza; egli fa costruire attorno al mastio

ed alle mura trecentesche tre corpi , in uno dei quali inserisce un salone, quello del

secondo piano, detto "Salone baronale", trasforma i giardini, facendo piantare

in quello di "meriggio" ulivi, limoni, aranci, colleziona opere d'arte e

documenti storici, chiama artisti alla sua corte.

A metà 500, poi, Michele Antonio di Saluzzo fa costruire, addossato alla parete

occidentale del castello quattrocentesco, il proprio appartamento, caratterizzato dal

grandioso salone, detto "Salone delle Grottesche", dal lungo corridoio che lo

collega alla camera da letto e da uno scalone di marmo che conduce al piano superiore: la

risistemazione vuole sottolineare il prestigio e l'importanza della famiglia, per questo

è particolarmente curata nelle decorazioni.

Il Salone, infatti, ambiente specifico di rappresentanza,

ed il corridoio hanno i soffitti decorati da affreschi e stucchi; in particolare il

soffitto del salone è affrescato al centro con la caduta di Fetonte e con 12 ovali (2 al

centro e 12 sui lati) con raffigurazioni simboliche e motti, illustranti virtù, qualità

della famiglia, inoltre gli affreschi sono contornati da decorazioni pittoriche

grottesche, tipicamente rinascimentali, ispirate da figurazioni parietali di ville

dell'antica Roma. I pavimenti del corridoio e della camera da letto conservano tracce

della decorazione originaria policroma.

Il castello, con l'estinguersi della casata Saluzzo Manta

nel 1793, entra in decadenza; esso fu restaurato verso il 1860 dai nuovi proprietari, i

conti Radicati di Marmorino, da cui discende Elisabetta Provana del Sabbione che nel 1984

dona l'edificio al Fondo per l'ambiente italiano.

CICLO DI AFFRESCHI

Il Salone baronale di Valerano, di forma rettangolare, presenta sulla parete di ponente,

di fronte al trono baronale, un grande camino con lo stemma della casata sormontato da

un'aquila e dallo stemma di famiglia e sui lati un ciclo di affreschi, che costituisce un'

importante testimonianza, in stile tardo gotico, della civiltà cortese, ciclo che è

stato restaurato, con il contributo della Olivetti di Ivrea, nel 1989.

Gli affreschi, eseguiti dopo il 1420 da uno sconosciuto maestro, chiamato "Maestro

della Manta", di cui non si conoscono altre opere, hanno soggetti tipici del tempo e,

in particolare, rivelano un forte influsso della cultura francese del '300-'400: erano,

infatti, molto stretti, per motivi politico-miltari, i rapporti tra il marchesato e la

corte francese, da qui la tendenza ad assorbire mode, costumi, gusti di quella terra:

così, alla corte di Saluzzo, si parlava in francese, ci si vestiva alla parigina, si

leggevano e si collezionavano opere d'arte francese.

Il ciclo è ispirato dal romanzo cavalleresco, di carattere didascalico-allegorico,

composto dal padre di Valerano, Tommaso III, intitolato "Il cavaliere errante"

che narra le vicende di un cavaliere cortese che insegue, idealmente, l'amore, la

ricchezza e la potenza, ma scopre la vanità della sua ricerca e, per questo, incomincia a

lottare per il bene ed il giusto. Durante i suoi viaggi, egli giunge al palazzo della dea

Fortuna ove risiedono nove potenti principi dell'antichità e nove eroine: è questa la

fonte specifica di ispirazione degli affreschi.

A destra del camino sono affrescati, appunto, nove eroi e, poi, nove eroine, ad altezza

quasi naturale, in abiti sfarzosi tipici del tempo, sotto cui indossano l'armatura; tutti

impugnano un'arma offensiva; le figure sono separate da un alberello di essenze sempre

diverse ai cui rami è appeso uno scudo.

I nove personaggi maschili rappresentano i nove marchesi di Saluzzo (il nono è Valerano)

e le nove figure femminili, tutte d'aspetto giovanile, sono le loro rispettive mogli.

Il primo personaggio a lato del camino Ettore, con lo sguardo rivolto verso i componenti

della sua dinastia è Valerano; Alessandro Magno è Tomaso III, con l'indice della mano

destra indicante il suo figlio illegittimo; Federico II, con capelli e barba lunghi e

bianchi, è Giulio Cesare; Giosuè, con la mantella riccamente decorata, è Tomaso II; il

re Davide, con il testo biblico, è Federico I; Giuda Maccabeo è Manfredo IV; re Artù è

Tomaso I; Carlo Magno è Manfredo III;Goffredo di Buglione è Manfredo I.

Pentesilea, cioè Clemenzia Provana di Pancalieri, moglie di Valerano, è ritratta sul

alto di levante della sala baronale; alla sua destra è collocata Teuca, cioè Margherita

de Rouchy, moglie di Tommaso III; Tamiris raffigura Beatrice di Ginevra, moglie di Giulio

Cesare; Lampeto, la regina delle Amazzoni, è la moglie di Tomaso II, Riccarda di Sicilia;

Etiope, ritratta nell'atto di pettinarsi, impersona Beatrice Visconti, moglie di Federico

I; Semiramide, leggendaria regina dell'Assiria, è Aloisia di Ceva, moglie di Manfredo IV;

Ippolita, una delle regine delle Amazzoni, è la moglie di Tomaso I, Beatrice di Savoia;

Sinope, dai lunghi capelli, corrisponde ad Alasia di Monferrato, moglie di Manfredo III;

infine Delfide, madre di Diomede, è Eleonora di Arborea, moglie di Manfredo I, primo

marchese di Saluzzo.

I ritratti, in origine, erano molto più sfarzosi, dato che erano decorati con corone,

gambali, elmi, guanti in metalli preziosi, il che conferma la funzione autocelebrativa del

progetto iconografico.

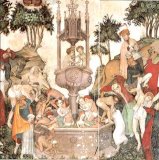

LA FONTE DELLA GIOVINEZZA

Sulla parete delle finestre compare un motivo tipico dell'arte "cortese", la

Fontana della Giovinezza. La fonte ispiratrice dell'affresco è una copia manoscritta,

conservata nella biblioteca di Tomaso III, del "Roman de Fauvel", un testo del

XIVsecolo. Fauvel, un essere umano con testa equina, dopo molte avventure, sposa la

Fortuna e con lei si dirige verso la Fontana della Giovinezza per ritrovare nelle sue

acque energie e forze. L'affresco, voluto anch'esso da Valerano, è formato da tre scene:

il triste corteo degli sciancati e dei vecchi; il bagno nella fontana; la riconquista

della giovinezza . All'aspetto patetico e sarcastico della sfilata degli imperatori, dei

vescovi, delle regine e dei vecchi, che si affannano a raggiungere la fontana, superando

ogni difficoltà, si oppongono le scene leggiadre, tipiche della civiltà cortese, che

nascono dalle ritrovate energie e dai rinati desideri giovanili: immergersi nella fontana

significa rinnovare l'energia fisica, ritrovare allegria, gioia d'amare, significa,

quindi, dedicarsi a cacce, tornei, amori.., a tutti quei passatempi che riempivano le

giornate di Valerano e della sua corte.

Anche in questo caso è ignoto il pittore, tuttavia gli studiosi ritengono che questo

dipinto è posteriore al ciclo degli eroi e che risale al 1444.

SALUZZO

Saluzzo, una delle città piemontesi tra Torino e Cuneo, a ridosso della catena alpina

(Monviso), è divisa in una parte bassa, moderna, e in una parte alta d'impronta

medievale. Nata verso il 1000, divenne nel 1142 capitale di marchesato.

Essa nel Medioevo divenne famosa anche per la novella del "Decameron" di

Boccaccio (X, 10 ) del marchese di Saluzzo e della virtuosa moglie Griselda.

Nel periodo romanico era già munita di fortificazioni e cinte murarie e di quel periodo

ci è giunta una serie di edifici disseminati nel primo nucleo abitato cresciuto alla base

del castello marchionale detto Castiglia, eretto nel 1270 (cappella di S. Lorenzo 1192;

chiesa di S. Martino, già esistente nel 1235, di cui resta in piedi il campanile

romanico; l'abbazia di Staffarda).

Il periodo gotico e quello rinascimentale, soprattutto per quanto riguarda l'architettura

civile, sono i più significativi nella storia della città.

Quasi alla sommità delle più bella via di Saluzzo vecchia, Salita al Castello,

fiancheggiata da case quattrocentesche con finestre bifore o crociate, con decorazioni in

cotto e affreschi a chiaroscuro sorgono il Palazzo del comune edificato nel 1482 sotto

Ludovico I con la torre e accanto la Casa delle Arti, anch'essa di fine '400, sulla cui

facciata sono rappresentate Aritmetica, Geometria, Astronomia, Musica, Grammatica, Storia,

Retorica e Dialettica.

I monumenti più significativi sono, comunque, la chiesa di San Giovanni in stile gotico e

Casa Cavassa del periodo rinascimentale.

LA CHIESA DI SAN GIOVANNI

Nel 1467 la facciata fu spostata in avanti e fu realizzato il grande chiostro

quadrato: su una parete si nota il bassorilievo in cotto di F. Filiberti

"Visitazione"; i capitelli delle colonne portano gli stemmi delle famiglie che

contribuirono alla costruzione; lungo il porticato si aprono le porte del Refettorio con

pitture rinascimentali e la sacrestia nella quale fu custodita fino al 1542 una spina

della Corona di Cristo portata a Saluzzo dal marchese Tommaso III; da un fine portale in

marmo e da una porta in legno a rilievi si accede alla cappella funeraria della famiglia

Cavassa, eretta nel 1510 dal figlio Francesco per il padre Vicario Galeazzo morto nel

1483, sul fastigio a squame sta l'immagine di San Girolamo e sul basamento sono scolpiti

finissimi bassorilievi con i simboli cristiani del pellicano e della fenice.

Tra il 1480-1487 fu aggiunta un'abside a cappella funeraria marchionale in stile gotico

francese : i pilastrini con guglie e fioroni che si prolungano negli archi doppi, le

sottili nervature e lo slancio della volta, i ricami di pietra sparsi ovunque trasmettono

un'idea di estrema leggerezza; di rilievo fra i particolari scultorei i busti reggimensole

nelle grandi nicchie e nella edicoletta di destra, il ciborio a sinistra, la cui base reca

scolpita l'impresa araldica di Ludovico II "Ne pour ce" di duplice

interpretazione "non per questo"(sole, nuvole,pioggia)/ "nato per

questo"(corona di spine, stille di sangue); nella nicchia di sinistra la figura in

marmo del marchese Ludovico II del 1504, opera di Benedetto Briosco, è rappresentata

giacente su un sarcofago a lesene e figure di Virtù, opera di Pietro da Rho, l'ottava

cornice contiene la dedica della vedova Margherita di Foix che attesta la sua fedeltà al

marito. A metà 600 fu sistemata la cappella del Rosario, la seconda a sinistra, di stile

barocco che ha una grande struttura in legno dorato che si alza fino alla cupoletta ornata

di stucchi e pitture, opera dei fratelli Botto di Savigliano; fra le colonne è posta

un'ancona rinascimentale del 1535 di Pascale Oddone con al centro la Madonna della

Misericordia che protegge la corte di Saluzzo dell'epoca con il marchese Francesco ed ai

lati Ester e Giuditta; nella predella vi è la visione di Saluzzo con le sue mura, forse

all'epoca dell'assedio che i Savoia posero alla città nel 1487.

Il tabernacolo dell'altare maggiore in legno dorato è del XVI secolo.

CASA CAVASSA

Questo palazzo a metà '400 venne in possesso di Galeazzo Cavassa, vicario generale del

marchesato ed intorno al '500 fu abbellita dal figlio Francesco con facciata a finto

bugnato con una serie di finestre su due piani, in parte ogivali e in parte crociate alla

maniera rinascimentale e con il portale in marmo, opera di Matteo Sanmicheli. Il portale

presenta scolpite nelle lesene classicheggianti sole e piante, simbolo di vitalità, lo

stemma con il pesce chavasse (dialetto lionese) che risale la corrente ed il motto

"Droit quoi qu'il soit" ("Avanti a qualunque costo"), simboli della

famiglia Cavassa.

Di pregio è la porta intagliata, un significativo esempio di ebanisteria piemontese del

XVI secolo. Nell'interno ha un cortiletto a portico su colonne e loggia.

Alla fine '800 fu acquistata dal marchese Emanuele Tapparelli D'Azeglio che la restaurò

nelle forme originarie e la donò al Comune; dal 1891 è Museo civico.

ABBAZIA DI STAFFARDA

IL COMPLESSO ARCHITETTONICO

La costruzione di Staffarda, almeno nell'ampia

articolazione che conosciamo noi, crebbe lentamente, di certo per tutto il XIII secolo,

via via con quelle parti che l'aumentata ricchezza e il più esteso potere dell'Abbazia ne

creavano la necessità. La chiesa abbaziale, in stile romanico-gotico, è a pianta

basilicale, suddivisa in tre navate da pilastri compositi, ed è conclusa da tre absidi

semicircolari, di tipo lombardo, coperte da semicatino, in contrasto con le norme

cistercensi che volevano absidi rettangolari. All'esterno, il profilo sotto il tetto è

percorso da archetti ciechi e la superficie è divisa in tre campiture da esili lesene.

Ciascuna ospita un'alta finestra ad arco a tutto sesto. Molto probabilmente, le idee e le

aspirazioni delle nuove linee gotiche portate d'oltralpe dai monaci che per primi

governarono l'Abbazia ed ebbero potere decisionale nella sua costruzione, si scontrarono

con una realtà diversa, contingente e difficilmente superabile: la tradizione delle

maestranze use ai modi costruttivi romanici. Le due situazioni trovarono un punto di

superamento in quella particolare tipologia architettonica assunta appunto da Staffarda.

Di tipo chiaramente lombardo, ancora romanico, possono essere infatti considerate le

absidi, la parte probabilmente più antica di tutta la costruzione. Poi, lentamente, i

moduli si svilupparono verso più accentuate caratterizzazioni gotiche. La sensazione

complessiva dell'interno è più gotica che romanica, anche se molti archi sono a pieno

centro. Al secondo pilastro di sinistra è agganciato uno splendido pulpito ligneo, di

raffinate eleganze gotiche, databile alla fine del XV secolo. Ignoto è l'artista che lo

eseguì, come sconosciuto è l'autore dell'eccezionale coro della stessa Abbazia.

Sull'altare maggiore, nell'abside centrale, vi è un grande polittico di Oddone Pascale.

Sul muro della quarta campata della navata destra, vi è un gruppo ligneo scolpito e

dipinto. Sul lato destro della chiesa si erge un alto campanile, costruito in data

imprecisata, ma sicuramente non dopo il XV secolo. Il campanile presenta una solida punta

aguzza poggiata su un basamento quadrato a più piani scanditi da archetti.

La facciata della chiesa abbaziale si presenta oggi in forma imponente, ma certamente non

originaria, in quanto sottoposta, già in epoca antica, a vari rimaneggiamenti. Il

Chiostro, di stile gotico, è costituito da porticati che si aprono ad arco su doppie

colonnine con capitelli ben lavorati. Al centro c'è il giardino e a sud l'elegante Sala

Capitolare. All'esterno del nucleo centrale e principale dell'Abbazia, il monastero si

articolava in diverse altre costruzioni, tutte funzionali alla sua caratterizzazione di

grande azienda agricola.

IL GRUPPO LIGNEO CON CRISTO IN CROCE

Il gruppo ligneo rappresenta in alto al centro

Cristo in croce, a sinistra la statua della Vergine dolente, a destra quella di San

Giovanni. Attribuito in passato ad un artista locale di grande levatura, del quale per

altro non esistono testimonianze di analoghi risultati in altre opere, il gruppo è più

probabile lavoro di uno scultore di area franco-tedesca come lascerebbero intendere i

nervosi intagli dei panneggi. Per altro, le eleganze dei volti e degli atteggiamenti

porterebbero a non escludere la mano di un artista italiano. Cristo in croce, la Madonna e

San Giovanni furono probabilmente scolpiti nel primo ventennio del XVI secolo. Di grande

potenza emotiva, l'autore pare muoversi infatti tra il ricordo dell'ultimo gotico

internazionale e i primi, consistenti influssi di un Rinascimento di tipo tedesco. Il

gruppo ligneo fu realizzato per un'altra parte della chiesa abbaziale di Staffarda e

collocato nell'attuale posizione in un secondo tempo.

STORIA

L'abbazia fu eretta per volontà del Marchesato

di Saluzzo. La data della sua fondazione si può collocare tra il 1135 e il 1138. I monaci

fondatori provenivano dall'Abbazia di Tiglieto, in Liguria e sul terreno a loro donato,

"la staffarda" fondarono prima la Chiesa e poi la loro casa.

Come voleva la tradizione cistercense i monaci si dedicarono subito ai lavori di bonifica

dei terreni. Le donazioni di terre, censi e beni a favore dell'abbazia furono consistenti.

L'abbazia conserva tuttora l'aspetto di un vero e proprio paese. Sono tutt'oggi visitabili

la chiesa, il chiostro, il refettorio, l'edificio dei conversi, la foresteria, il mercato

e le cascine.

Nel corso dei secoli Staffarda si costituì come un nucleo autonomo di attività

preindustriale in grado di fornire prodotti destinati sia all'uso interno che alla loro

commercializzazione. Sul piano economico i Cistercensi influirono notevolmente sul

progresso della civiltà. Tutti quelli che lavoravano sui loro possedimenti avevano la

possibilità di diventare uomini liberi. In questo modo l'ordine accelerò il processo di

scomparsa della servitù della gleba.

Verso il XV secolo cominciarono a decadere sia le opere materiali che quelle spirituali

così vive nell'antico cenobio. Nel 1606 si tentò di innestare a Staffarda i monaci della

congregazione benedettina-cistercense dei " Foglianti", nel tentativo di

riportare il cenobio al primitivo ardore di opere materiali e spirituali. La vita

religiosa cominciò velocemente a decadere verso la fine del XIII secolo e fu una parabola

discendente progressiva e inarrestabile. L'abbazia fu data in commenda a laici o

ecclesiasti di poco scrupolo interessati solo ai proventi economici del complesso. Nel

1750, in seguito alle trattative tra Santa Sede e Corte Sabauda, con bolla pontificia

Benedetto XIV dichiarò decaduta la "mensa abbaziale" autonoma concedendo

l'intero complesso di Staffarda (monastero, beni e terre), in commenda perpetua all'Ordine

Mauriziano. Soppressa con decreto napoleonico del 31 agosto 1802, dopo la Restaurazione

l'Abbazia rientrò tra i beni del Mauriziano, di cui fa ancora parte. Importanti lavori di

restauro e di ripristino furono compiuti tra il 1826 e il 1840, altri vennero iniziati nel

1920. Già dal 1804, la chiesa abbaziale venne adibita a parrocchiale di questa frazione

di Saluzzo. Staffarda, oggi ha un grande valore artistico per la sua equilibrata

commistione di stile romano-gotico ed è una pagina importante della storia dei monaci

Cistercensi e delle loro opere.

Note informative e immagini tratte da:

"Il castello della Manta",a cura di L.Botta, A.Gedda, M.Serra, Editurist,

supplemento al n. 44 di "Piemonte tuttovacanza"; "Castello della Manta,

note e immagini", a cura di M.Magnifico, 1990, Electa; "Castello della

Manta", a cura di A.Piovano, D.Brizio, C.Novara, 1989, Gribaudo Editore;

"Saluzzo e i dintorni, guida storico-artistica e turistica", a cura di

G.Gerbotto, A.Tetti, Edelweiss-Saluzzo; "Bell'Italia", n.86 giugno 1993,

"Profumo di capitale" di P.L.Berbotto, pagg. 66-83;

http://www.piemonteonline.it/; http://www.regione.pmn.it/.

|