Questo compito è stato assegnato il giorno 24 Ottobre 1985 a una classe 5ª del Liceo Scientifico.

Argomenti: Funzione definita per tratti, estremo inferiore e superiore, massimo e

minimo di una funzione,Interesezioni di una curva con una generica retta, Dominio, intersezioni con gli

assi e segno di una funzione, grafici deducibili mediante simmetrie.

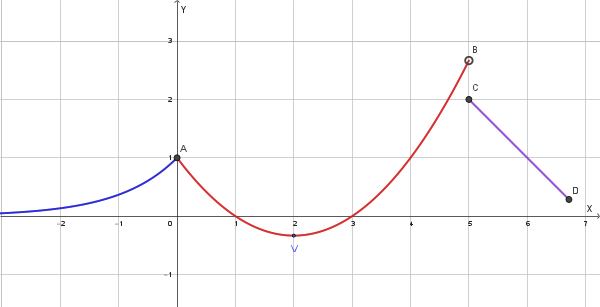

Traccia il grafico della seguente funzione:

\[ f(x) = \begin{cases} e^x & \text{se } x < 0 \\ \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + 1 & \text{se } 0 \leq x < 5 \\ -x + 7 & \text{se } 5 \leq x \leq \frac{47}{7} \end{cases} \]

e deduci dal grafico l'estremo superiore, l'estremo inferiore, l'oscillazione e gli eventuali massimi e minimi (relativi ed assoluti).

Indica infine il numero delle intersezioni del grafico di f con la generica retta parallela all'asse x.

Analisi delle tre funzioni:

Per x < 0: f(x) = ex

Si tratta di una funzione esponenziale con base e (numero di Nepero). Questa funzione è sempre positiva, crescente e ha asintoto orizzontale y = 0 per x → -∞. Nel punto x = 0 avremmo f(0) = e0 = 1, ma questo punto non appartiene al dominio di questa parte della funzione.

Per 0 ≤ x < 5: f(x) = (1/3)x² - (4/3)x + 1

Si tratta di una parabola con concavità verso l'alto (a = 1/3 > 0). Per trovare il vertice:

xv = -b/(2a) = -(-4/3)/(2·1/3) = (4/3)/(2/3) = 2

yv = f(2) = (1/3)·4 - (4/3)·2 + 1 = 4/3 - 8/3 + 1 = -4/3 + 1 = -1/3

Il vertice è V(2, -1/3). La parabola interseca l'asse y in f(0) = 1.

Il punto B della parabola (che non fa parte del grafico di f) di ascissa 5 ha ordinata 8/3. Questo valore servirà per la discussione successiva.

Per 5 ≤ x ≤ 47/7: f(x) = -x + 7

Si tratta di una retta con coefficiente angolare m = -1 (decrescente) e intercetta q = 7. Il dominio di questa parte va da x = 5 a x = 47/7 ≈ 6.71.

f(5) = -5 + 7 = 2

f(47/7) = -47/7 + 7 = -47/7 + 49/7 = 2/7

Il grafico della funzione è quindi il seguente:

Dal grafico deduciamo:

Estremo superiore: 8/3.

Estremo inferiore: Il minimo valore è raggiunto nel vertice della parabola: inf f = -1/3.

Oscillazione: osc f = sup f - inf f =8/3-(-1/3)=3.

Massimi e minimi (della funzione):

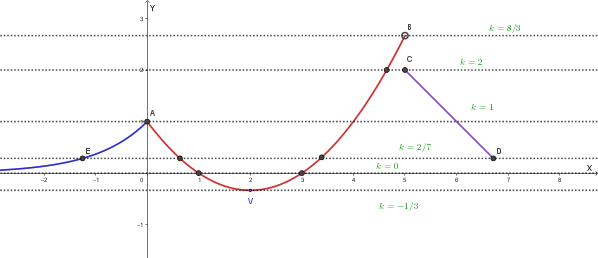

Intersezioni con rette parallele all'asse x (y = k):

Nel seguente grafico indichiamo le rette caratteristiche per la discussione:

Il numero di intersezioni dipende dal valore di k:

Data la seguente funzione: \[ y = f(x) = \frac{\sqrt{x^2-1}}{\ln\left(\frac{x}{x^2-4}\right)} \] trovare il dominio, le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani ed il segno.

Dominio:

Per determinare il dominio della funzione, dobbiamo imporre le seguenti condizioni:

Analisi della prima condizione: \( x^2 - 1 \ge 0 \)

Questa disequazione è soddisfatta per \( x \le -1 \) o \( x \ge 1 \).

Analisi della seconda condizione: \( \frac{x}{x^2 - 4} > 0 \)

Combinando i segni, la frazione è positiva per \( x \in (-2, 0) \cup (2, +\infty) \).

Analisi della terza condizione: \( \ln\left(\frac{x}{x^2 - 4}\right) \neq 0 \)

Questo accade quando l'argomento del logaritmo è diverso da 1:

\(\frac{x}{x^2 - 4} \neq 1 \implies x \neq x^2 - 4 \implies x^2 - x - 4 \neq 0 \)

Le radici di \(x^2 - x - 4 = 0\) sono: \(x = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(1)(-4)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{2}\).

Quindi \(x \neq \frac{1 + \sqrt{17}}{2}\) e \(x \neq \frac{1 - \sqrt{17}}{2}\).

Intersezione dei domini:

Il dominio finale è l'intersezione delle tre condizioni, escludendo i punti specifici trovati:

\(D = ((-2, 0) \cup (2, +\infty)) \cap ((-\infty, -1] \cup [1, +\infty)) - \left\{ \frac{1 \pm \sqrt{17}}{2} \right\}\)

Il dominio è: \(D = (-2, -1] \cup (2, +\infty)\), escludendo i valori specifici di \(x\) \(\frac{1 - \sqrt{17}}{2}\) e \(\frac{1 + \sqrt{17}}{2}\), che appartengono a questi intervalli.

Intersezioni con gli assi:

Segno della funzione:

La frazione ha segno positivo quando numeratore e denominatore hanno lo stesso segno.

Dettaglio del calcolo del segno del denominatore

Il segno del denominatore \(D(x) = \ln\left(\frac{x}{x^2 - 4}\right)\) dipende dal segno dell'argomento della frazione \(\frac{x}{x^2 - 4}\) rispetto a 1.

La condizione \(D(x) > 0\) si verifica quando l'argomento del logaritmo è maggiore di 1:

\[\frac{x}{x^2 - 4} > 1 \implies \frac{x}{x^2 - 4} - 1 > 0 \implies \frac{x - (x^2 - 4)}{x^2 - 4} > 0 \implies \frac{-x^2 + x + 4}{x^2 - 4} > 0\]Per facilitare la risoluzione, moltiplichiamo per -1 e invertiamo il segno della disequazione:

\[\frac{x^2 - x - 4}{x^2 - 4} < 0\]Ora analizziamo il segno del numeratore e del denominatore di questa nuova frazione.

1. Segno del numeratore: \(x^2 - x - 4\)

Calcoliamo le radici dell'equazione \(x^2 - x - 4 = 0\):

\[x = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(1)(-4)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 16}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{2}\]Quindi il numeratore è positivo per valori esterni alle radici:

2. Segno del denominatore: \(x^2 - 4\)

Le radici dell'equazione \(x^2 - 4 = 0\) sono \(x = \pm 2\). Il denominatore è positivo per valori esterni alle radici:

3. Schema grafico dei segni

Ora combiniamo i segni del numeratore e del denominatore sul nostro schema. I valori approssimativi delle radici sono \(\frac{1 - \sqrt{17}}{2} \approx -1.56\) e \(\frac{1 + \sqrt{17}}{2} \approx 2.56\).

Schema grafico dei segni

Ecco uno schema che riassume il segno del numeratore e del denominatore, per determinare il segno della frazione.

| Intervallo | \(x^2 - x - 4\) (Numeratore) | \(x^2 - 4\) (Denominatore) | \(\frac{x^2 - x - 4}{x^2 - 4}\) (Frazione) |

|---|---|---|---|

| \(x < -2\) | + | + | + |

| \(x = -2\) | + | 0 | Non definita |

| \(-2 < x < \frac{1 - \sqrt{17}}{2}\) | + | - | - |

| \(x = \frac{1 - \sqrt{17}}{2}\) | 0 | - | 0 |

| \(\frac{1 - \sqrt{17}}{2} < x < 2\) | - | - | + |

| \(x = 2\) | - | 0 | Non definita |

| \(2 < x < \frac{1 + \sqrt{17}}{2}\) | - | + | - |

| \(x = \frac{1 + \sqrt{17}}{2}\) | 0 | + | 0 |

| \(x > \frac{1 + \sqrt{17}}{2}\) | + | + | + |

L'obiettivo è trovare gli intervalli in cui la frazione è minore di zero (\( < 0 \)). Dalla tabella, vediamo che ciò si verifica quando i segni sono discordi, ovvero negli intervalli:

\[x \in \left(-2, \frac{1 - \sqrt{17}}{2}\right) \cup \left(2, \frac{1 + \sqrt{17}}{2}\right)\]Come puoi vedere dallo schema, la frazione \(\frac{x^2 - x - 4}{x^2 - 4}\) è minore di zero negli intervalli in cui i segni sono discordi:

\[x \in \left(-2, \frac{1 - \sqrt{17}}{2}\right) \cup \left(2, \frac{1 + \sqrt{17}}{2}\right)\]Questo risultato ci dice che il denominatore originale della funzione, \(D(x) = \ln\left(\frac{x}{x^2 - 4}\right)\), è positivo per questi valori di \(x\).

Combinando il segno del numeratore (che è sempre non negativo nel dominio) con il segno del denominatore, otteniamo che il segno della funzione \(f(x)\) è determinato esclusivamente dal segno del denominatore.

Come abbiamo visto dallo schema dei segni, il denominatore è positivo quando \(x \in \left(-2, \frac{1 - \sqrt{17}}{2}\right) \cup \left(2, \frac{1 + \sqrt{17}}{2}\right)\).

Il denominatore è negativo quando \(x \in \left(\frac{1 - \sqrt{17}}{2}, -1\right] \cup \left(\frac{1 + \sqrt{17}}{2}, +\infty\right)\).

Note: I valori \(x = -1\) e \(x = 1\) non sono inclusi negli intervalli perché in quei punti il numeratore è zero e l'intersezione con l'asse x è già stata calcolata.

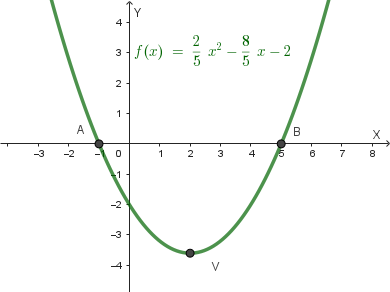

Dopo aver tracciato il grafico della funzione:

\[ y=f(x)=\frac{2}{5}x^2-\frac{8}{5}x-2 \]

trova le equazioni e rappresenta le seguenti funzioni, deducendole dal grafico di f ed esplicitando il procedimento seguito:

Trova infine l'area della regione finita di piano compresa fra il grafico di f e quello di a.

Analisi della funzione \(y=f(x)\):

La funzione data è una parabola con equazione \( y=f(x)=\frac{2}{5}x^2-\frac{8}{5}x-2 \). Poiché il coefficiente del termine quadratico (\(a = \frac{2}{5}\)) è positivo, la concavità della parabola è rivolta verso l'alto.

Per tracciare il grafico, troviamo il vertice e le intersezioni con gli assi.

1. Vertice

L'ascissa del vertice si calcola con la formula \( x_v = -\frac{b}{2a} \):

\( x_v = -\frac{-\frac{8}{5}}{2 \cdot \frac{2}{5}} = -\frac{-\frac{8}{5}}{\frac{4}{5}} = -(-\frac{8}{5} \cdot \frac{5}{4}) = \frac{8}{4} = 2 \)

L'ordinata del vertice si trova sostituendo \(x_v=2\) nella funzione:

\( y_v = f(2) = \frac{2}{5}(2)^2 - \frac{8}{5}(2) - 2 = \frac{8}{5} - \frac{16}{5} - \frac{10}{5} = -\frac{18}{5} \)

Il vertice è nel punto \( V\left(2, -\frac{18}{5}\right) \).

2. Intersezioni con gli assi

Il grafico della funzione \(y=f(x)\) è il seguente:

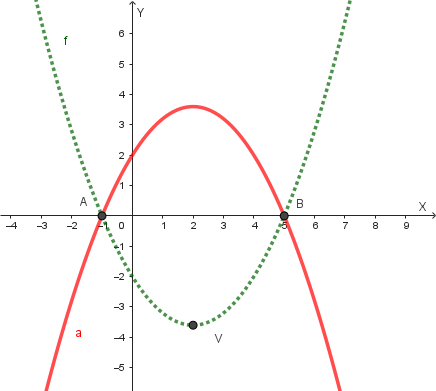

Analisi della funzione \(y=a(x)=-f(x)\):

La funzione \(y = a(x) = -f(x)\) si ottiene riflettendo il grafico della funzione originale \(f(x)\) rispetto all'asse delle ascisse (asse x). Questo significa che ogni punto \((x, y)\) sul grafico di \(f(x)\) si sposta nel punto \((x, -y)\) sul grafico di \(a(x)\). Ad esempio, il vertice di \(f(x)\) che era in \( V\left(2, -\frac{18}{5}\right) \), nel grafico di \(a(x)\) si troverà in \( V'\left(2, \frac{18}{5}\right) \).

Il suo grafico è il seguente:

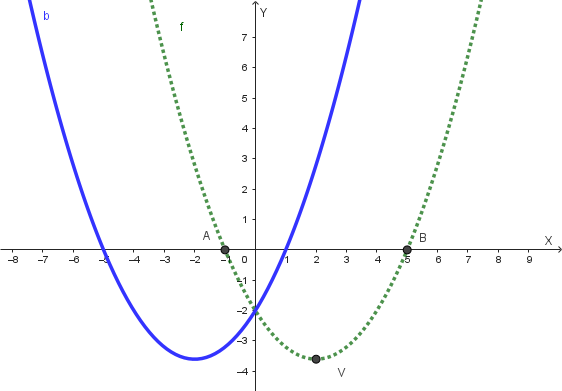

Analisi della funzione \(y=b(x)=f(-x)\):

Questa funzione si ottiene riflettendo il grafico della funzione originale \(f(x)\) rispetto all'asse delle ordinate (asse y). Ciò significa che ogni punto \((x, y)\) sul grafico di \(f(x)\) si sposta nel punto \((-x, y)\) sul grafico di \(b(x)\). Ad esempio, il vertice di \(f(x)\) che era in \(V\left(2, -\frac{18}{5}\right)\), nel grafico di \(b(x)\) si troverà in \(V''\left(-2, -\frac{18}{5}\right)\).

L'equazione di \(b(x)\) si ottiene sostituendo \(x\) con \(-x\) nell'espressione di \(f(x)\):

\( y=b(x)=f(-x)=\frac{2}{5}(-x)^2-\frac{8}{5}(-x)-2 = \frac{2}{5}x^2+\frac{8}{5}x-2 \)

Il grafico della funzione \(y=b(x)\) è il seguente:

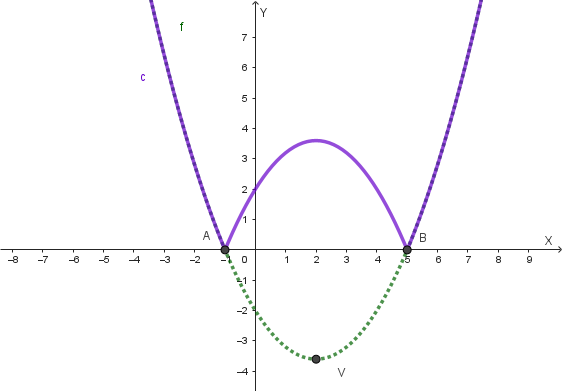

Analisi della funzione \(y=c(x)=|f(x)|\):

Questa funzione si ottiene riflettendo rispetto all'asse x tutte le parti del grafico di \(f(x)\) che si trovano al di sotto dell'asse x. Le parti del grafico che si trovano al di sopra o sull'asse x rimangono invariate.

L'equazione di \(c(x)\) è definita in due modi, a seconda del valore di \(f(x)\):

Il grafico della funzione \(y=c(x)=|f(x)|\) è il seguente:

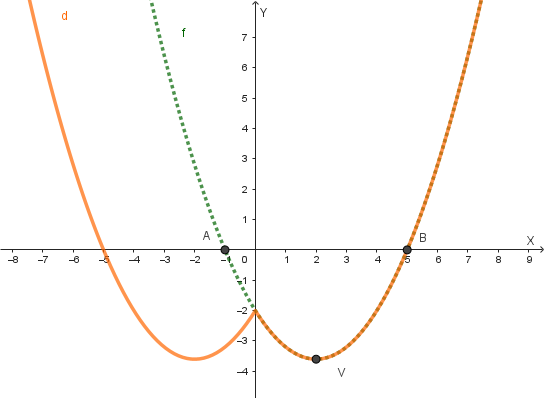

Analisi della funzione \(y=d(x)=f(|x|)\):

Questa funzione si ottiene mantenendo la parte del grafico di \(f(x)\) che si trova a destra dell'asse y (\(x \geq 0\)) e riflettendo tale parte rispetto all'asse y. La parte del grafico originale a sinistra dell'asse y (\(x < 0\)) viene eliminata.

L'equazione di \(d(x)\) si ottiene sostituendo \(x\) con \(|x|\) nell'espressione di \(f(x)\):

\( y=d(x)=f(|x|)=\frac{2}{5}|x|^2-\frac{8}{5}|x|-2 \)

Poiché \(|x|^2 = x^2\), l'equazione diventa:

\( y=d(x)=\frac{2}{5}x^2-\frac{8}{5}|x|-2 \)

Il grafico della funzione \(y=d(x)\) è il seguente:

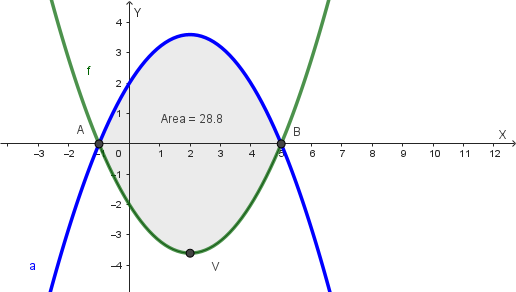

Calcolo dell'area della regione finita di piano compresa fra il grafico di f e quello di a.

Rappresentiamo graficamente la regione compresa fra i grafici di \(y=f(x)\) ed \(y=a(x)=-f(x)\):

L'area richiesta è il doppio dell'area del segmento parabolico di base AB, con A=(-1,0) e B=(5,0) e altezza uguale al valore assoluto dell'ordinata del vertice V della parabola \(y=f(x)\).

Questo segmento parabolico, per il Teorema di Archimede, è uguale a \(\frac{2}{3}\) del rettangolo che ha per lati la base e l'altezza del segmento parabolico. L'area del segmento parabolico è quindi:

\( \text{Area}_{\text{segmento}} = \frac{2}{3} \cdot \text{base} \cdot \text{altezza} \)

La lunghezza della base è la distanza tra i punti di intersezione con l'asse x, ovvero \( |5 - (-1)| = 6 \).

L'altezza è il valore assoluto dell'ordinata del vertice, \( |y_v| = |-\frac{18}{5}| = \frac{18}{5} \).

Quindi l'area del segmento è:

\( \text{Area}_{\text{segmento}} = \frac{2}{3} \cdot 6 \cdot \frac{18}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{108}{5} = \frac{216}{15} = \frac{72}{5} \)

L'area richiesta è il doppio di questa, quindi:

\( \text{Area}_{\text{totale}} = 2 \cdot \frac{72}{5} = \frac{144}{5} \)

Date le funzioni di equazione:

\( y=f(x) = \begin{cases} x+3 & \text{se } x \geq 1 \\ 2x & \text{se } x < 1 \end{cases} \)

\( y=g(x) = \sqrt{x-2} \)

- Il **dominio** della funzione \(f(x)\) è tutto R.

- Il **dominio** della funzione \(g(x)\) è \(x \ge 2\).

Il grafico di \(f(x)\) è formato da due rette:

- \(y = x+3\) se \(x \ge 1\)

- \(y = 2x\) se \(x < 1\)

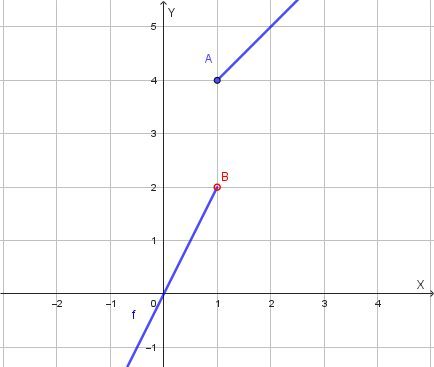

Ecco il grafico della funzione \(f(x)\):

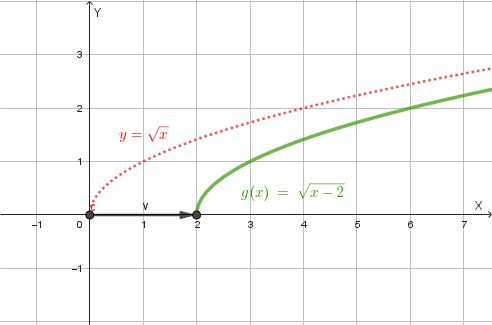

Il grafico della funzione \(g(x)\) si ottiene traslando il grafico di \(y = \sqrt{x}\) di 2 unità verso destra.

Ecco il grafico della funzione \(g(x)\):

La funzione composta \(f \circ g\) è definita come \(f(g(x))\). Dato che la funzione \(f(x)\) ha due casi, dobbiamo valutarli entrambi:

Unendo i due casi, la funzione composta \(f \circ g\) è: \[ (f \circ g)(x) = \begin{cases} \sqrt{x-2} + 3 & \text{se } x \ge 3 \\ 2\sqrt{x-2} & \text{se } 2 \le x < 3 \end{cases} \]

Il **dominio** di \(f \circ g\) è l'unione dei domini dei due casi, che è \([2, +\infty)\).

La funzione composta \(g \circ f\) è definita come \(g(f(x))\). Il dominio di \(g(x)\) è \(x \ge 2\), quindi dobbiamo assicurarci che \(f(x) \ge 2\).

La funzione composta \(g \circ f\) è definita solo nel primo caso: \[ (g \circ f)(x) = \sqrt{x+1} \quad \text{se } x \ge 1 \]

Il **dominio** di \(g \circ f\) è \([1, +\infty)\).

Per tornare all'elenco completo dei compiti, clicca sul bottone in basso.