Questo compito è stato assegnato il giorno 01 Ottobre 2010 a una classe 5ª del Liceo Scientifico.

Argomenti: Proprietà degli insiemi di numeri reali (estremo inferiore e superiore, massimo e minimo di un insieme, punti di accumulazione, punti interni, punti esterni, punti di frontiera), Dominio di una funzione, grafico di una funzione con la parte intera di x, Principio di induzione, Funzione inversa, Funzione composta.

Dato l'insieme di numeri reali: \[E=\left\{x \in \mathbb{R} \mid x=\frac{n^2+3n+2}{n^2+2n}, n \in \mathbb{N}_0\right\}\]

Determinare l'estremo inferiore, l'estremo superiore, eventuali massimo e minimo, eventuali punti di accumulazione, eventuali punti isolati, i punti interni, i punti esterni e la frontiera di E.

Per determinare le proprietà richieste dell'insieme \(E\), dobbiamo prima analizzare la funzione che genera i suoi elementi:

\[ x_n = \frac{n^2+3n+2}{n^2+2n} \]

dove \(n \in \mathbb{N}_0\). Dato che \(n^2+2n = n(n+2)\) si annullerebbe per \(n=0\), considereremo \(n \in \{1, 2, 3, \dots\}\) per la validità della frazione.

Possiamo semplificare l'espressione di \(x_n\):

\[ x_n = \frac{(n+1)(n+2)}{n(n+2)} \]

Per \(n \ne -2\) (e quindi per \(n \in \mathbb{N}, n \ge 1\)), possiamo semplificare il termine \((n+2)\):

\[ x_n = \frac{n+1}{n} \]

Ora, possiamo riscrivere \(x_n\) in una forma più utile per l'analisi:

\[ x_n = 1 + \frac{1}{n} \]

Analizziamo l'andamento di \(x_n\) per \(n \in \{1, 2, 3, \dots\}\):

All'aumentare di \(n\), il termine \(\frac{1}{n}\) diminuisce e si avvicina a 0. Di conseguenza, \(x_n\) diminuisce e si avvicina a 1.

L'insieme \(E\) è quindi:

\[ E = \left\{2, 1.5, 1.333\dots, 1.25, 1.2, \dots\right\} \]

o più precisamente, \(E = \left\{1+\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}, n \ge 1\right\}\).

Estremo superiore (sup E): Ricordiamo che l'estremo superiore di un insieme \(E\) è il più piccolo dei maggioranti di \(E\). Il più piccolo maggiorante è \(M\) tale che tutti gli elementi di \(E\) sono minori o uguali a \(M\), e per ogni \(\epsilon > 0\), esiste almeno un elemento \(x \in E\) tale che \(x > M - \epsilon\). Nel nostro caso, il valore più grande che la funzione assume è quando \(n\) è il più piccolo possibile, cioè \(n=1\).

\[ \text{sup } E = x_1 = 2 \]

Massimo (max E): Poiché il valore \(2\) è effettivamente raggiunto dall'insieme (per \(n=1\)), allora \(2\) è il massimo di \(E\).

\[ \text{max } E = 2 \]

Estremo inferiore (inf E): Ricordiamo che l'estremo inferiore di un insieme \(E\) è il più grande dei minoranti di \(E\). Il più grande minorante è \(m\) tale che tutti gli elementi di \(E\) sono maggiori o uguali a \(m\), e per ogni \(\epsilon > 0\), esiste almeno un elemento \(x \in E\) tale che \(x < m + \epsilon\). Nel nostro caso, quando \(n \to \infty\), \(x_n \to 1\). Nessun elemento di \(E\) sarà mai uguale a 1, ma si avvicinerà arbitrariamente ad esso.

\[ \text{inf } E = 1 \]

Minimo (min E): Poiché il valore \(1\) non è mai raggiunto dall'insieme \(E\) (infatti \(\frac{n+1}{n} = 1 \implies n+1=n \implies 1=0\), che è impossibile), l'insieme non ha minimo.

Punti di accumulazione: Ricordiamo che un punto \(c\) (che può appartenere o no all'insieme) è di accumulazione per un insieme \(E\) se in ogni intorno di \(c\) (escluso eventualmente \(c\) stesso) cade almeno un elemento di \(E\), e di conseguenza ne cadono infiniti. Nel nostro caso, l'unico valore che soddisfa questa proprietà è \(c=1\). Quindi:

\[ \text{Punti di accumulazione di } E = \{1\} \]

Punti isolati: Ogni elemento dell'insieme \(E\) (cioè ogni \(x_n\)) è un punto isolato, perché per ogni \(x_n\) possiamo trovare un intorno che non contiene altri punti di \(E\) se non \(x_n\) stesso. L'insieme \(E\) è costituito da punti distinti che si avvicinano a 1. Tutti i punti \(x_n = 1+\frac{1}{n}\) per \(n \in \mathbb{N}, n \ge 1\) sono punti isolati di \(E\).

\[ \text{Punti isolati di } E = E = \left\{1+\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}, n \ge 1\right\} \]

Punti interni: L'insieme \(E\) è un insieme di punti discreti (una successione). Un punto è interno se esiste un intorno del punto che è interamente contenuto nell'insieme. Non è possibile trovare un intorno di nessun punto \(x_n \in E\) che contenga solo punti di \(E\). Pertanto, l'insieme dei punti interni di \(E\) è l'insieme vuoto (\(\emptyset\)).

\[ \text{Int}(E) = \emptyset \]

Punti esterni: Un punto è esterno all'insieme \(E\) se esiste un intorno del punto che non interseca \(E\). Tutti i numeri reali che non sono in \(E\) e che non sono il punto di accumulazione \(1\) sono punti esterni.

\[ \text{Est}(E) = \mathbb{R} \setminus (E \cup \{1\}) \]

Frontiera di E : La frontiera di un insieme è l'insieme dei punti che non sono né interni né esterni. In questo caso, la frontiera di \(E\) è l'unione dei punti di accumulazione e dei punti isolati di \(E\). Essa può essere indicata anche con la **chiusura dell'insieme E**, \(\overline{E}\).

\[ \overline{E} = E \cup \{1\} = \left\{1+\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}, n \ge 1\right\} \cup \{1\} \]

Dato l'insieme di numeri reali \(E=\left\{x \in \mathbb{R} \mid x=\frac{2n+1}{n}, n \in \mathbb{N}_0\right\}\)

dimostrare che ammette \(2\) come estremo inferiore. È \(2\) un punto di accumulazione per \(E\)? Motivare la risposta.

Per l'insieme dato:

\[ E=\left\{x \in \mathbb{R} \mid x=\frac{2n+1}{n}, n \in \mathbb{N}_0\right\} \]

Come abbiamo discusso per l'esercizio precedente, per \(n \in \mathbb{N}_0\), se consideriamo che il denominatore non può essere zero, allora \(n \ge 1\). Se l'insieme include \(n=0\), la frazione non è definita. Pertanto, assumeremo \(n \in \{1, 2, 3, \dots\}\).

Possiamo riscrivere l'espressione di \(x_n\):

\[ x_n = \frac{2n+1}{n} = \frac{2n}{n} + \frac{1}{n} = 2 + \frac{1}{n} \]

Ora analizziamo l'andamento di \(x_n\) per \(n \in \{1, 2, 3, \dots\}\):

All'aumentare di \(n\), il termine \(\frac{1}{n}\) diminuisce e si avvicina a \(0\). Di conseguenza, \(x_n\) diminuisce e si avvicina a \(2\).

Dimostrazione che \(2\) è l'estremo inferiore:

Per dimostrare che \(2\) è l'estremo inferiore di \(E\), dobbiamo mostrare due cose:

\(2\) è un minorante per \(E\): Dobbiamo dimostrare che per ogni elemento \(x_n \in E\), si ha \(x_n \ge 2\).

Sappiamo che \(x_n = 2 + \frac{1}{n}\). Poiché \(n \in \mathbb{N}, n \ge 1\), il termine \(\frac{1}{n}\) è sempre maggiore di \(0\) (cioè \(\frac{1}{n} > 0\)).

Quindi, \(2 + \frac{1}{n} > 2\). Questo implica che \(x_n > 2\) per ogni \(n \ge 1\).

Dato che ogni elemento di \(E\) è strettamente maggiore di \(2\), allora \(2\) è sicuramente un minorante per \(E\).

\(2\) è il più grande dei minoranti (o per ogni \(\epsilon > 0\), esiste un elemento di \(E\) minore di \(2 + \epsilon\)): Dobbiamo dimostrare che non esiste un minorante più grande di \(2\). Questo si fa mostrando che, per ogni numero \(\epsilon > 0\), esiste un elemento \(x_n \in E\) tale che \(x_n < 2 + \epsilon\).

Vogliamo trovare un \(n\) tale che:

Sottraendo \(2\) da entrambi i lati otteniamo:

\[ \frac{1}{n} < \epsilon \]Prendendo il reciproco di entrambi i lati (e invertendo il segno della disuguaglianza, dato che entrambi i lati sono positivi):

\[ n > \frac{1}{\epsilon} \]Poiché \(\epsilon > 0\), \(\frac{1}{\epsilon}\) è un numero reale positivo. Esisterà sempre un numero naturale \(n\) maggiore di \(\frac{1}{\epsilon}\).

Questo significa che, non importa quanto piccolo sia \(\epsilon\) (purché positivo), possiamo sempre trovare un \(n\) sufficientemente grande tale che \(x_n = 2 + \frac{1}{n}\) sia più vicino a \(2\) di \(\epsilon\).

Per esempio, se \(\epsilon = 0.1\), possiamo scegliere \(n > 1/0.1 = 10\), quindi \(n=11\) (per cui \(x_{11} = 2 + 1/11 \approx 2.09\), che è minore di \(2.1\)).

Pertanto, \(2\) è il più grande dei minoranti, e quindi l'estremo inferiore di \(E\).

\[ \text{inf } E = 2 \]

\(2\) è un punto di accumulazione per \(E\)?

Ricordiamo che un punto \(c\) è di accumulazione per un insieme \(E\) se ogni intorno di \(c\) (escluso eventualmente \(c\) stesso) contiene almeno un elemento di \(E\), e di conseguenza ne contiene infiniti.

Nel nostro caso, abbiamo visto che \(x_n = 2 + \frac{1}{n}\) e che, all'aumentare di \(n\), \(x_n\) si avvicina sempre di più a \(2\).

Per ogni intorno di \(2\), non importa quanto piccolo, ci saranno sempre elementi della forma \(2 + \frac{1}{n}\) che cadono in quell'intorno. Per dimostrarlo, consideriamo un intorno generico di \(2\), sia esso \((2-\delta, 2+\delta)\) con \(\delta > 0\). Vogliamo mostrare che esiste sempre un elemento \(x_n \in E\) tale che \(x_n \in (2-\delta, 2+\delta)\) e \(x_n \ne 2\).

Questo si traduce nel risolvere il seguente sistema di disuguaglianze per \(x_n = 2 + \frac{1}{n}\):

\[ 2 - \delta < 2 + \frac{1}{n} < 2 + \delta \]

Analizziamo le due disuguaglianze separatamente:

Poiché \(n \in \mathbb{N}, n \ge 1\), \(\frac{1}{n}\) è sempre positivo. Dato che \(\delta > 0\), \(-\delta\) è sempre negativo. Una quantità positiva è sempre maggiore di una negativa, quindi questa disuguaglianza è sempre vera per ogni \(n \ge 1\).

Prendendo il reciproco di entrambi i lati (e invertendo il segno della disuguaglianza, dato che entrambi i lati sono positivi):

\[ n > \frac{1}{\delta} \]Quindi, per qualsiasi \(\delta > 0\) (cioè per qualsiasi intorno di \(2\)), possiamo sempre trovare un numero naturale \(n\) (sufficientemente grande, cioè \(n > 1/\delta\)) tale che l'elemento \(x_n = 2 + \frac{1}{n}\) cada nell'intorno \((2-\delta, 2+\delta)\). Inoltre, poiché \(n \ge 1\), sappiamo che \(x_n = 2 + \frac{1}{n} > 2\), il che significa che \(x_n\) è sempre diverso da \(2\).

Poiché per ogni \(\delta > 0\) esiste un numero infinito di valori di \(n\) maggiori di \(1/\delta\) (ad esempio, indicando con \(\lfloor 1/\delta \rfloor\) la **parte intera** di \(1/\delta\), i valori di \(n\) potrebbero essere \(\lfloor 1/\delta \rfloor + 1, \lfloor 1/\delta \rfloor + 2, \dots\)), significa che ogni intorno di \(2\) contiene infiniti elementi di \(E\) (tutti diversi da \(2\)).

Quindi, sì, \(2\) è un punto di accumulazione per \(E\).

\[ \text{Punti di accumulazione di } E = \{2\} \]

Trovare l'insieme di definizione (o dominio) della funzione di equazione: \[ y=f(x)=\frac{\sqrt{x-2}}{\ln(x^2-4x+3)} \]

Per determinare il dominio (o insieme di definizione) della funzione di equazione:

\[ y=f(x)=\frac{\sqrt{x-2}}{\ln(x^2-4x+3)} \]

dobbiamo considerare le condizioni di esistenza di tutte le operazioni presenti nella funzione:

Condizione per la radice quadrata: L'argomento della radice quadrata deve essere maggiore o uguale a zero.

\[ x-2 \ge 0 \implies x \ge 2 \]

Condizione per il logaritmo naturale: L'argomento del logaritmo deve essere strettamente maggiore di zero.

\[ x^2-4x+3 > 0 \]

Per risolvere questa disequazione di secondo grado, troviamo prima le radici dell'equazione \(x^2-4x+3=0\). Usiamo la formula risolutiva:

\[ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} = \frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(3)}}{2(1)} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2} \]

Le due radici sono:

\[ x_1 = \frac{4-2}{2} = \frac{2}{2} = 1 \]

\[ x_2 = \frac{4+2}{2} = \frac{6}{2} = 3 \]

Quindi la disequazione \(x^2-4x+3 > 0\) è soddisfatta per i valori esterni alle radici:

\[ x < 1 \quad \text{o} \quad x > 3 \]

Condizione per il denominatore: Il denominatore della frazione non può essere uguale a zero.

\[ \ln(x^2-4x+3) \ne 0 \]

Affinché un logaritmo sia zero, il suo argomento deve essere uguale a 1. Quindi:

\[ x^2-4x+3 \ne 1 \]

\[ x^2-4x+2 \ne 0 \]

Risolviamo l'equazione \(x^2-4x+2=0\) per trovare i valori che devono essere esclusi:

\[ x = \frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(2)}}{2(1)} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 8}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} \]

I valori da escludere sono:

\[ x_3 = 2 - \sqrt{2} \approx 2 - 1.414 = 0.586 \]

\[ x_4 = 2 + \sqrt{2} \approx 2 + 1.414 = 3.414 \]

Ora dobbiamo combinare tutte queste condizioni. Per farlo, possiamo visualizzarle su una linea dei numeri reali:

Condizione 1: \(x \ge 2\)

\[ [2, +\infty) \]Condizione 2: \(x < 1\) o \(x > 3\)

\[ (-\infty, 1) \cup (3, +\infty) \]Condizione 3 (valori da escludere): \(x \ne 2 - \sqrt{2}\) e \(x \ne 2 + \sqrt{2}\)

Nota che \(2 - \sqrt{2} \approx 0.586\) e \(2 + \sqrt{2} \approx 3.414\).

Intersecando la Condizione 1 (\(x \ge 2\)) con la Condizione 2 (\(x < 1\) o \(x > 3\)), otteniamo:

Quindi, l'intersezione delle prime due condizioni è \(x > 3\).

\[ (x \ge 2) \cap (x < 1 \text{ o } x > 3) \implies x > 3 \]

Infine, dobbiamo escludere i valori ottenuti dalla Condizione 3: \(x = 2 - \sqrt{2}\) e \(x = 2 + \sqrt{2}\).

L'insieme di definizione finale (dominio) è quindi:

\[ D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3 \text{ e } x \ne 2 + \sqrt{2}\} \]

Equivalente a:

\[ D = (3, 2 + \sqrt{2}) \cup (2 + \sqrt{2}, +\infty) \]

Rappresentare graficamente la funzione di equazione \(y=f(x)=x-[x]+1\) nell'intervallo \(-2 \le x \le 2\).

N.B. Con \([x]\) si indica "la parte intera di \(x\)" e rappresenta "il massimo intero che non supera \(x\)".

Per rappresentare graficamente la funzione \(y=f(x)=x-[x]+1\) nell'intervallo \(-2 \le x \le 2\), dobbiamo capire come si comporta la parte intera di \(x\), indicata con \([x]\). Ricorda che \([x]\) è il più grande intero che non supera \(x\). Questo significa che il valore di \([x]\) cambia ogni volta che \(x\) attraversa un numero intero.

Analizziamo la funzione per intervalli di numeri interi, all'interno dell'intervallo dato \([-2, 2]\).

Per \(-2 \le x < -1\):

In questo intervallo, la parte intera di \(x\) è \([x] = -2\).

Quindi, la funzione diventa:

\[ y = x - (-2) + 1 = x + 2 + 1 = x + 3 \]

Per \(-1 \le x < 0\):

In questo intervallo, la parte intera di \(x\) è \([x] = -1\).

Quindi, la funzione diventa:

\[ y = x - (-1) + 1 = x + 1 + 1 = x + 2 \]

Per \(0 \le x < 1\):

In questo intervallo, la parte intera di \(x\) è \([x] = 0\).

Quindi, la funzione diventa:

\[ y = x - 0 + 1 = x + 1 \]

Per \(1 \le x < 2\):

In questo intervallo, la parte intera di \(x\) è \([x] = 1\).

Quindi, la funzione diventa:

\[ y = x - 1 + 1 = x \]

Per \(x = 2\):

Nel punto finale dell'intervallo, \(x=2\), la parte intera di \(x\) è \([x] = 2\).

Quindi, la funzione diventa:

\[ y = 2 - 2 + 1 = 1 \]

Riassumendo, la funzione \(y=f(x)\) può essere definita per casi come segue:

\[ f(x) = \begin{cases} x+3 & \text{se } -2 \le x < -1 \\ x+2 & \text{se } -1 \le x < 0 \\ x+1 & \text{se } 0 \le x < 1 \\ x & \text{se } 1 \le x < 2 \\ 1 & \text{se } x = 2 \end{cases} \]

Ogni "pezzo" della funzione è una retta con pendenza 1, che inizia da un punto pieno e finisce con un "buco" (un punto escluso), ad eccezione dell'ultimo intervallo che termina esattamente in \(x=2\).

Quindi il grafico della funzione è:

![Grafico della funzione y=x-[x]+1](esercizio4.png)

Dimostrare prima per via diretta e poi per induzione che \(2^{2n+1}+3^{2n+1}\) è divisibile per \(5\) per ogni numero naturale \(n\).

Per dimostrare che \(2^{2n+1}+3^{2n+1}\) è divisibile per \(5\) per ogni numero naturale \(n\), useremo due metodi: prima la via diretta e poi l'induzione matematica.

Per la dimostrazione diretta, utilizzeremo la formula di scomposizione della somma di due potenze dispari:

Se \(a\) e \(b\) sono numeri e \(k\) è un numero intero positivo dispari, allora \(a^k + b^k\) è sempre divisibile per \((a+b)\).

In altre parole, \(a^k + b^k = (a+b)(a^{k-1} - a^{k-2}b + a^{k-3}b^2 - \dots - ab^{k-2} + b^{k-1})\).

Nel nostro caso, abbiamo l'espressione \(2^{2n+1}+3^{2n+1}\).

Possiamo identificare:

Applicando la formula di scomposizione, sappiamo che \(2^{2n+1}+3^{2n+1}\) è divisibile per \((a+b)\).

Calcoliamo \(a+b\):

\[ a+b = 2+3 = 5 \]

Questo significa che \(2^{2n+1}+3^{2n+1}\) è sempre divisibile per \(5\).

Quindi, abbiamo dimostrato che \(2^{2n+1}+3^{2n+1}\) è divisibile per 5 per ogni numero naturale \(n\).

La dimostrazione per induzione si articola in tre passi:

Passo Base: Verificare che la proprietà sia vera per il più piccolo valore di \(n\) (solitamente \(n=0\) o \(n=1\), a seconda della definizione di "numero naturale"). Assumiamo \(n \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}\).

Per \(n=0\):

\[ 2^{2(0)+1} + 3^{2(0)+1} = 2^1 + 3^1 = 2 + 3 = 5 \]

Poiché \(5\) è divisibile per \(5\), il passo base è verificato.

Passo Induttivo (Ipotesi Induttiva): Assumere che la proprietà sia vera per un generico numero naturale \(n\). Cioè, supponiamo che \(2^{2n+1}+3^{2n+1}\) sia divisibile per \(5\).

Questo significa che \(2^{2n+1}+3^{2n+1} = 5m\) per qualche intero \(m\).

Passo Induttivo (Tesi Induttiva): Dimostrare che la proprietà è vera per \(n+1\). Cioè, dobbiamo dimostrare che \(2^{2(n+1)+1}+3^{2(n+1)+1}\) è divisibile per \(5\).

Consideriamo l'espressione per \(n+1\):

\[ 2^{2(n+1)+1}+3^{2(n+1)+1} = 2^{2n+2+1} + 3^{2n+2+1} \]

\[ = 2^{2n+3} + 3^{2n+3} \]

\[ = 2^{2n+1} \cdot 2^2 + 3^{2n+1} \cdot 3^2 \]

\[ = 2^{2n+1} \cdot 4 + 3^{2n+1} \cdot 9 \]

Ora, cerchiamo di usare l'ipotesi induttiva (\(2^{2n+1}+3^{2n+1} = 5m\)). Possiamo scrivere \(2^{2n+1} = 5m - 3^{2n+1}\). Sostituiamo questo nell'espressione:

\[ 4(5m - 3^{2n+1}) + 9 \cdot 3^{2n+1} \]

\[ = 20m - 4 \cdot 3^{2n+1} + 9 \cdot 3^{2n+1} \]

\[ = 20m + (9 - 4) \cdot 3^{2n+1} \]

\[ = 20m + 5 \cdot 3^{2n+1} \]

Raccogliamo il \(5\):

\[ = 5(4m + 3^{2n+1}) \]

Poiché \(4m + 3^{2n+1}\) è un numero intero, l'intera espressione è un multiplo di \(5\).

Questo dimostra che \(2^{2(n+1)+1}+3^{2(n+1)+1}\) è divisibile per \(5\).

Per il principio di induzione matematica, la proprietà è vera per ogni numero naturale \(n\).

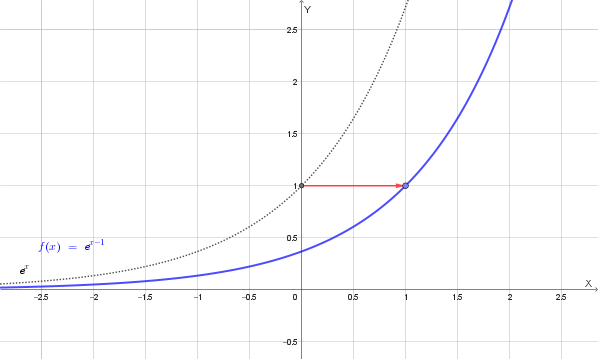

a) Dopo aver determinato il dominio della funzione \(y=f(x)=\frac{1}{e^{1-x}}\), tracciarne il grafico deducendolo dalla funzione \(y=e^x\).

b) Spiegare perché la funzione è invertibile, trovare l'equazione della funzione inversa \(y=g(x)\) e rappresentarla graficamente.

c) Posto \(y=h(x)=\sqrt{x}\), determinare le equazioni delle funzioni composte \(f \circ g\) e \(g \circ f\).

Il dominio è tutto \( \mathbb{R} \), poiché il denominatore esiste sempre e non si annulla mai.

Possiamo riscrivere la funzione \(f(x)\) in una forma più semplice:

\[ f(x) = \frac{1}{e^{1-x}} \]

Ricordando che \(\frac{1}{e^a} = e^{-a}\), possiamo scrivere:

\[ f(x) = e^{-(1-x)} = e^{-1+x} = e^{x-1} \]

La funzione \(y=e^{x-1}\) si ottiene dal grafico di \(y=e^x\) tramite una traslazione orizzontale.

Nel nostro caso, l'esponente è \(x-1\), il che significa che il grafico di \(f(x)\) si ottiene dal grafico di \(y=e^x\) mediante una traslazione orizzontale di 1 unità verso destra.

Il grafico di \(f\) è quindi il seguente:

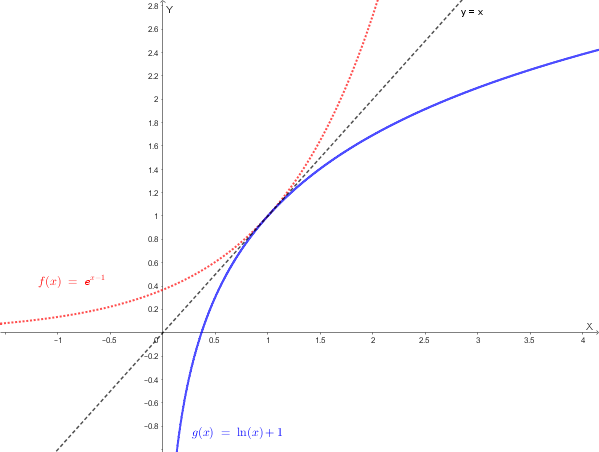

Una funzione è invertibile se è una funzione biunivoca (o biiettiva), il che significa che è sia iniettiva che suriettiva.

Dal grafico deduciamo che la funzione è strettamente crescente in tutto il suo dominio, quindi è invertibile.

Per trovare l'equazione della funzione inversa \(y=g(x)\), seguiamo questi passaggi:

Scrivi l'equazione della funzione come \(y = e^{x-1}\).

Scambia \(x\) con \(y\): \(x = e^{y-1}\).

Risolvi per \(y\). Per isolare \(y\), applichiamo il logaritmo naturale (ln) a entrambi i lati dell'equazione:

\[ \ln(x) = \ln(e^{y-1}) \]

Per la proprietà dei logaritmi \(\ln(e^A) = A\):

\[ \ln(x) = y-1 \]

\[ y = \ln(x) + 1 \]

Quindi, l'equazione della funzione inversa è \(g(x) = \ln(x) + 1\).

Il grafico della funzione inversa \(y=g(x)\) si ottiene riflettendo il grafico della funzione originale \(y=f(x)\) rispetto alla retta \(y=x\).

Data la funzione \(h(x) = \sqrt{x}\), il cui dominio è \(D_h = [0, +\infty)\).

Funzione composta \(f \circ h\):

Si definisce \( (f \circ h)(x) = f(h(x)) \).

Dobbiamo sostituire \(h(x)\) al posto di \(x\) nella funzione \(f(x) = e^{x-1}\).

\[ (f \circ h)(x) = f(\sqrt{x}) = e^{\sqrt{x}-1} \]

Per il dominio di \(f \circ h\):

Pertanto, il dominio di \(f \circ h\) è \([0, +\infty)\).

\[ (f \circ h)(x) = e^{\sqrt{x}-1} \quad \text{con } D_{f \circ h} = [0, +\infty) \]

Funzione composta \(h \circ f\):

Si definisce \( (h \circ f)(x) = h(f(x)) \).

Dobbiamo sostituire \(f(x)\) al posto di \(x\) nella funzione \(h(x) = \sqrt{x}\).

\[ (h \circ f)(x) = h(e^{x-1}) = \sqrt{e^{x-1}} \]

Per il dominio di \(h \circ f\):

Pertanto, il dominio di \(h \circ f\) è \(\mathbb{R}\).

\[ (h \circ f)(x) = \sqrt{e^{x-1}} \quad \text{con } D_{h \circ f} = \mathbb{R} \]

Per tornare all'elenco completo dei compiti, clicca sul bottone in basso.