Definizione ed Equazione Canonica

La **parabola** è il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti da un punto fisso, detto **fuoco** (\(F\)), e da una retta fissa, detta **direttrice** (\(d\)).

L'equazione di una parabola con asse di simmetria parallelo all'asse \(y\) è:

\[ y = ax^2 + bx + c \]Le coordinate del **vertice** (\(V\)) e del **fuoco** (\(F\)), e l'equazione della **direttrice** (\(d\)) sono date da:

- Vertice: \(V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)\)

- Fuoco: \(F\left(-\frac{b}{2a}, \frac{1-\Delta}{4a}\right)\)

- Direttrice: \(y = -\frac{1+\Delta}{4a}\)

- Eccentricità: \(e = \frac{\text{distanza dal fuoco}}{\text{distanza dalla direttrice}} = 1\)

L'equazione di una parabola con asse di simmetria parallelo all'asse \(x\) è:

\[ x = ay^2 + by + c \]Le coordinate del **vertice** (\(V\)) e del **fuoco** (\(F\)), e l'equazione della **direttrice** (\(d\)) sono date da:

- Vertice: \(V\left(-\frac{\Delta}{4a}, -\frac{b}{2a}\right)\)

- Fuoco: \(F\left(\frac{1-\Delta}{4a}, -\frac{b}{2a}\right)\)

- Direttrice: \(x = -\frac{1+\Delta}{4a}\)

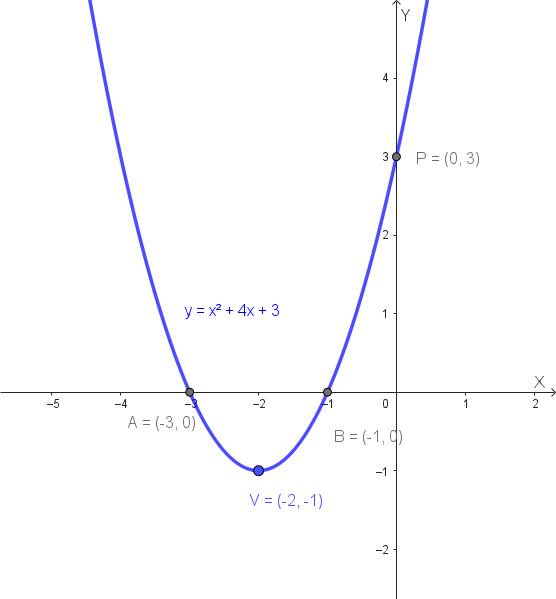

1) Trovare l'equazione di una parabola dato il vertice e un punto, e rappresentarla graficamente

Dato il vertice \(V(-2, -1)\) e il punto \(P(0, 3)\), l'equazione della parabola è del tipo \(y = a(x - x_V)^2 + y_V\). Sostituiamo le coordinate del vertice:

\[ y = a(x - (-2))^2 - 1 \] \[ y = a(x + 2)^2 - 1 \]

Ora usiamo le coordinate del punto \(P(0, 3)\) per trovare \(a\):

\[ 3 = a(0 + 2)^2 - 1 \] \[ 3 = a(4) - 1 \] \[ 4 = 4a \] \[ a = 1 \]

L'equazione finale è: \[ y = (x + 2)^2 - 1 \implies y = x^2 + 4x + 3 \]

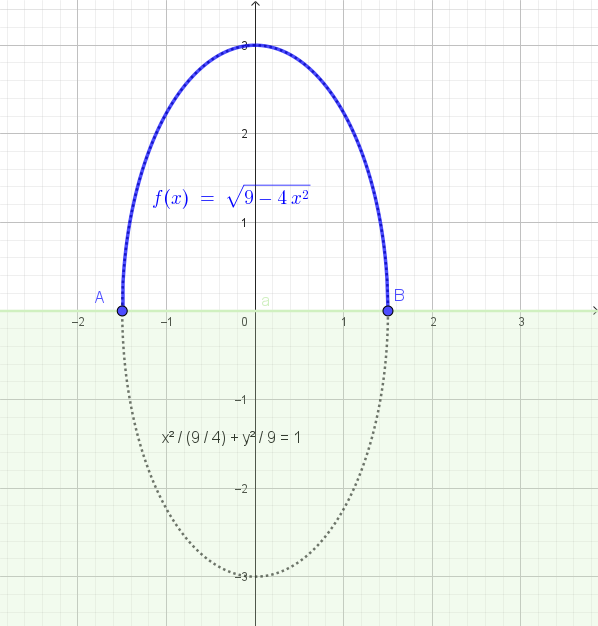

Per rappresentare graficamente la parabola, troviamo le sue intersezioni con gli assi cartesiani. Oltre al vertice \(V(-2, -1)\), abbiamo già il punto \(P(0, 3)\), che è l'intersezione con l'asse y.

Troviamo le intersezioni con l'asse x (dove \(y = 0\)):

\[ x^2 + 4x + 3 = 0 \]

Risolviamo l'equazione di secondo grado:

\[ x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4(1)(3)}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{4}}{2} = \frac{-4 \pm 2}{2} \]

Otteniamo due soluzioni:

\[ x_A = \frac{-4 - 2}{2} = -3 \implies A(-3, 0) \]

\[ x_B = \frac{-4 + 2}{2} = -1 \implies B(-1, 0) \]

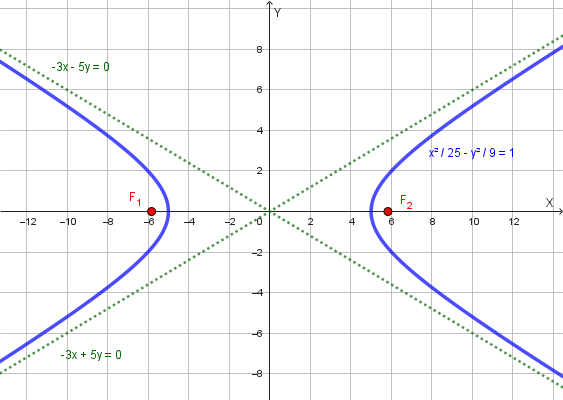

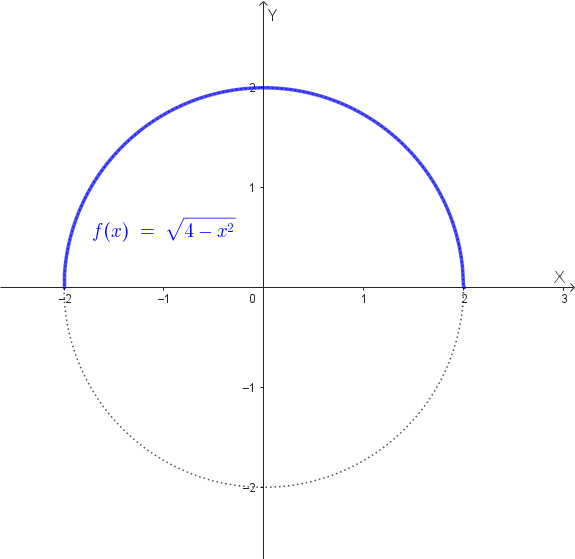

Il grafico della parabola è quindi il seguente:

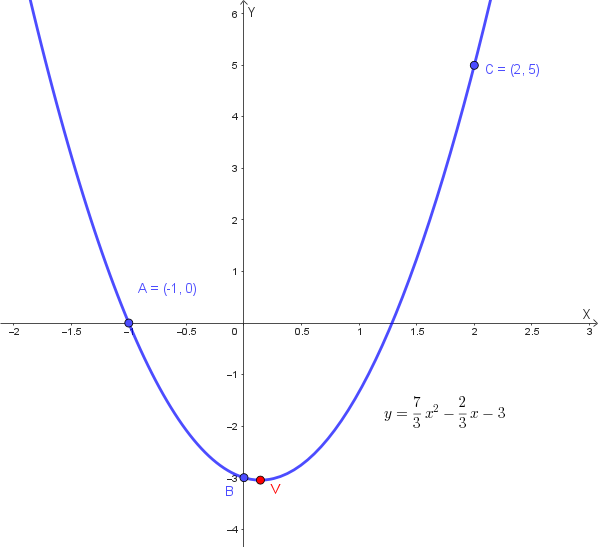

2) Trovare l'equazione di una parabola passante per tre punti e rappresentarla graficamente

Dati i punti \(A(-1, 0)\), \(B(0, -3)\), \(C(2, 5)\), sostituiamo le loro coordinate nell'equazione generale \(y = ax^2 + bx + c\) per creare un sistema di tre equazioni in tre incognite (a, b, c):

- Punto A: \(0 = a(-1)^2 + b(-1) + c \implies a - b + c = 0\)

- Punto B: \(-3 = a(0)^2 + b(0) + c \implies c = -3\)

- Punto C: \(5 = a(2)^2 + b(2) + c \implies 4a + 2b + c = 5\)

Sostituendo \(c=-3\) nelle altre due equazioni, si ottiene un sistema più semplice:

\[ a - b - 3 = 0 \implies a = b + 3 \] \[ 4a + 2b - 3 = 5 \implies 4a + 2b = 8 \]Sostituiamo la prima equazione nella seconda:

\[ 4(b + 3) + 2b = 8 \] \[ 4b + 12 + 2b = 8 \] \[ 6b = -4 \implies b = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3} \]Ora troviamo \(a\):

\[ a = b + 3 = -\frac{2}{3} + 3 = \frac{-2 + 9}{3} = \frac{7}{3} \]L'equazione finale è: \[ y = \frac{7}{3}x^2 - \frac{2}{3}x - 3 \]

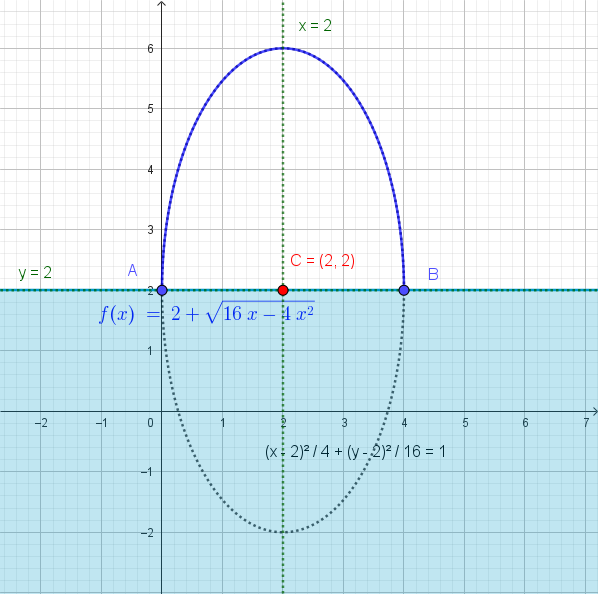

Per rappresentare graficamente la parabola, troviamo le sue intersezioni con gli assi cartesiani e il vertice. I punti dati sono già due intersezioni con l'asse x e l'asse y.

Intersezioni con gli assi:

- Intersezione con l'asse y: Il punto B(0, -3) è già la nostra intersezione con l'asse y (dove x=0).

- Intersezioni con l'asse x: Il punto A(-1, 0) è una delle intersezioni. Per trovare l'altra, risolviamo l'equazione \( \frac{7}{3}x^2 - \frac{2}{3}x - 3 = 0 \).

Otteniamo due soluzioni:

\[ x_1 = \frac{2 - 16}{14} = -1 \implies (-1, 0) \] \[ x_2 = \frac{2 + 16}{14} = \frac{18}{14} = \frac{9}{7} \implies \left(\frac{9}{7}, 0\right) \]Vertice della parabola:

Il vertice si trova a metà strada tra le intersezioni con l'asse x:

\[ x_V = \frac{-1 + \frac{9}{7}}{2} = \frac{\frac{-7 + 9}{7}}{2} = \frac{\frac{2}{7}}{2} = \frac{1}{7} \]Oppure, usiamo la formula \( x_V = -\frac{b}{2a} \):

\[ x_V = -\frac{-\frac{2}{3}}{2(\frac{7}{3})} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{14}{3}} = \frac{2}{14} = \frac{1}{7} \]Ora troviamo l'ordinata del vertice sostituendo \(x_V\) nell'equazione della parabola:

\[ y_V = \frac{7}{3}\left(\frac{1}{7}\right)^2 - \frac{2}{3}\left(\frac{1}{7}\right) - 3 = \frac{7}{3}\left(\frac{1}{49}\right) - \frac{2}{21} - 3 = \frac{1}{21} - \frac{2}{21} - 3 = -\frac{1}{21} - 3 = -\frac{64}{21} \]Il vertice è \(V\left(\frac{1}{7}, -\frac{64}{21}\right)\).

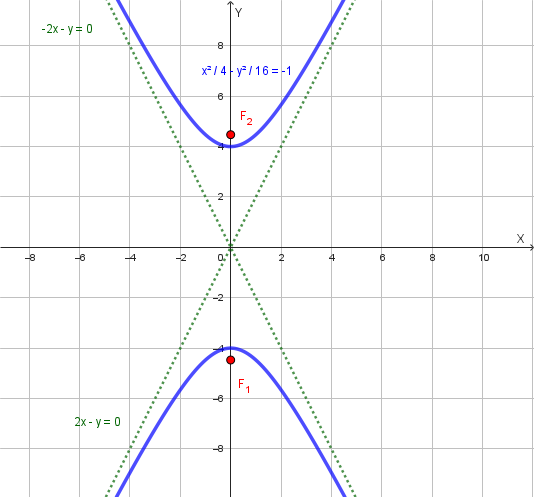

Il grafico della parabola è il seguente:

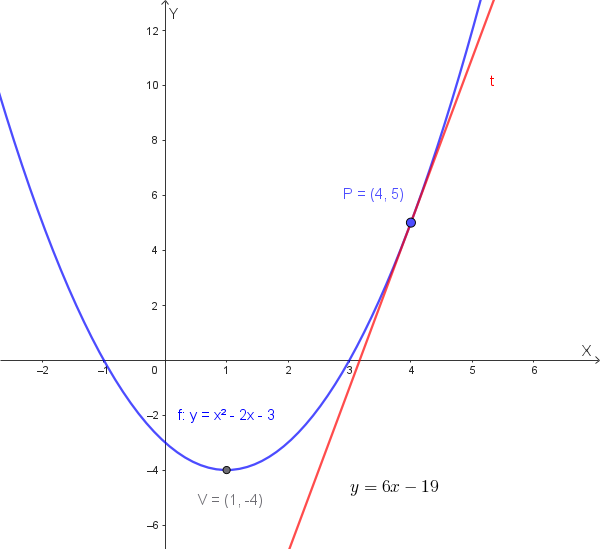

3) Tangente a una parabola in un punto

Consideriamo la parabola di equazione \(y = x^2 - 2x - 3\) e il punto \(P(4, 5)\). Per verificare che il punto appartenga alla parabola, sostituiamo le sue coordinate nell'equazione:

\[ 5 = (4)^2 - 2(4) - 3 \implies 5 = 16 - 8 - 3 \implies 5 = 5 \]

Poiché il punto appartiene alla parabola, possiamo trovare l'equazione della retta tangente. Vediamo due metodi.

Metodo a) Discriminante uguale a zero (\(\Delta=0\))

Consideriamo il fascio di rette passanti per il punto \(P(4, 5)\):

\[ y - 5 = m(x - 4) \implies y = mx - 4m + 5 \]

Sostituiamo questa espressione di \(y\) nell'equazione della parabola:

\[ mx - 4m + 5 = x^2 - 2x - 3 \]

Portiamo tutti i termini a destra per ottenere un'equazione di secondo grado in \(x\):

\[ x^2 - 2x - mx - 3 + 4m - 5 = 0 \]

\[ x^2 - (2 + m)x + (4m - 8) = 0 \]

Affinché la retta sia tangente, l'equazione deve avere una sola soluzione, il che significa che il suo discriminante (\(\Delta\)) deve essere uguale a zero.

Ricordiamo la formula del discriminante: \(\Delta = b^2 - 4ac\). In questo caso, \(a=1\), \(b=-(2+m)\), e \(c=4m-8\).

\[ \Delta = (-(2+m))^2 - 4(1)(4m - 8) = 0 \]

\[ (2+m)^2 - 4(4m - 8) = 0 \]

\[ 4 + 4m + m^2 - 16m + 32 = 0 \]

\[ m^2 - 12m + 36 = 0 \]

Questa è un'equazione di secondo grado in \(m\). Possiamo risolverla con la formula o riconoscere che si tratta di un quadrato perfetto, \((m - 6)^2 = 0\).

La soluzione è \(m = 6\). Questo è il coefficiente angolare della retta tangente. Sostituiamo \(m=6\) nell'equazione del fascio di rette:

\[ y - 5 = 6(x - 4) \]

\[ y - 5 = 6x - 24 \]

\[ y = 6x - 19 \]Metodo b) Formula di sdoppiamento (metodo più rapido)

Per una parabola \(y = ax^2 + bx + c\), l'equazione della retta tangente in un punto \(P(x_0, y_0)\) è data dalla formula di sdoppiamento:

\[ \frac{y + y_0}{2} = ax_0x + b\frac{x + x_0}{2} + c \]Nel nostro caso, \(y_0=5\), \(x_0=4\), \(a=1\), \(b=-2\), \(c=-3\).

Sostituiamo questi valori nella formula:

\[ \frac{y + 5}{2} = 1(4)x + (-2)\frac{x + 4}{2} - 3 \]

Semplifichiamo l'equazione:

\[ \frac{y + 5}{2} = 4x - (x + 4) - 3 \]

\[ \frac{y + 5}{2} = 3x - 7 \]

Moltiplichiamo per 2 per eliminare il denominatore:

\[ y + 5 = 2(3x - 7) \]

\[ y + 5 = 6x - 14 \]

Risolviamo per \(y\) per ottenere l'equazione della retta in forma esplicita:

\[ y = 6x - 19 \]Come puoi vedere, entrambi i metodi portano allo stesso risultato.

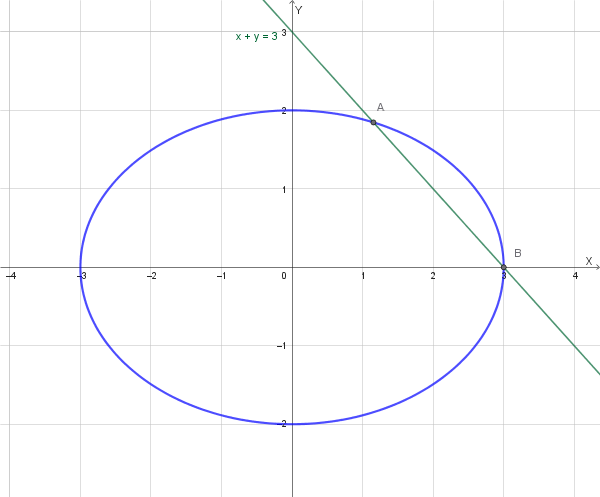

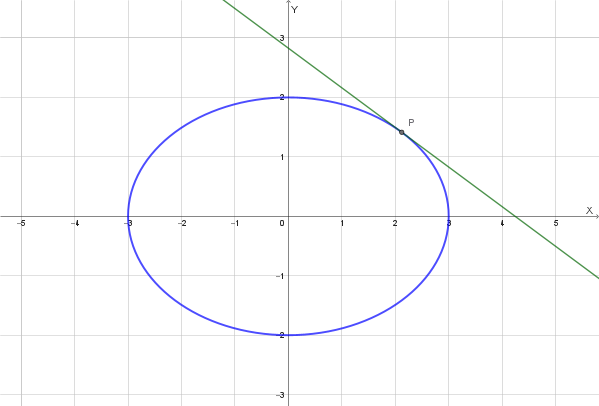

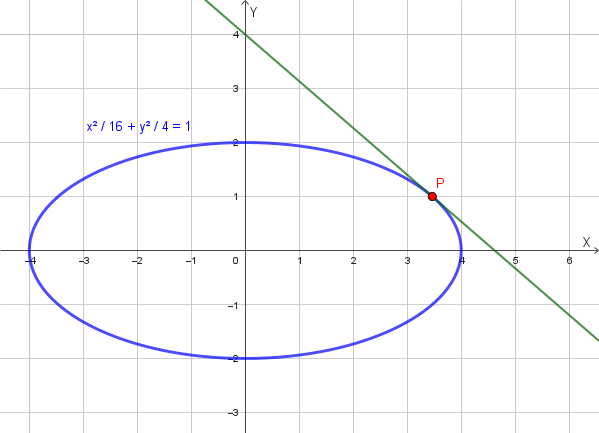

---Rappresentiamo graficamente la parabola e la sua tangente. Per la parabola, troviamo le intersezioni con gli assi e il vertice.

Vertice:

Troviamo il vertice della parabola \(y = x^2 - 2x - 3\) usando la formula \(x_V = -\frac{b}{2a}\) e \(y_V = x_V^2 - 2x_V - 3\):

\[ x_V = -\frac{-2}{2(1)} = 1 \] \[ y_V = (1)^2 - 2(1) - 3 = 1 - 2 - 3 = -4 \]Il vertice è \(V(1, -4)\).

Intersezioni con gli assi:

- Con l'asse x (\(y=0\)): \[ x^2 - 2x - 3 = 0 \] \[ (x - 3)(x + 1) = 0 \] Le intersezioni sono \(A(-1, 0)\) e \(B(3, 0)\).

- Con l'asse y (\(x=0\)): \[ y = (0)^2 - 2(0) - 3 = -3 \] L'intersezione è \(C(0, -3)\).

Il grafico è il seguente:

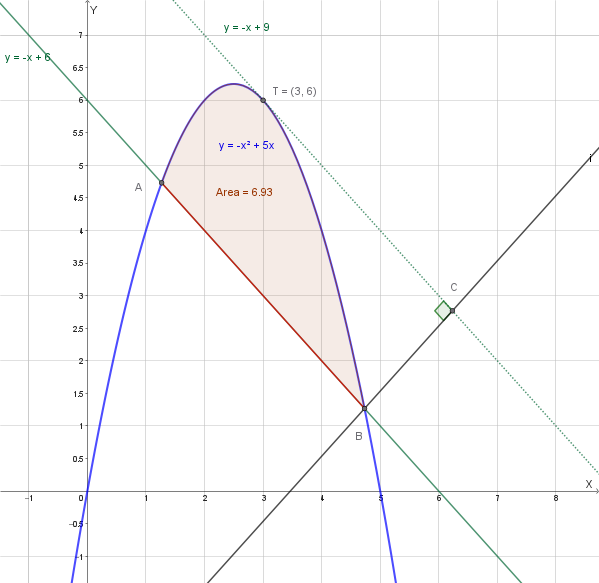

Calcolare l'area di un segmento parabolico con il Teorema di Archimede

Calcolare l'area del segmento di parabola individuato dalla retta \(y = -x + 6\) e dalla parabola \(y = -x^2 + 5x\).

Risoluzione

Per applicare il **Teorema di Archimede**, che afferma che l'area di un segmento parabolico è pari a \(\frac{2}{3}\) dell'area del rettangolo circoscritto, dobbiamo trovare la base e l'altezza di tale rettangolo.

1. Trovare i punti di intersezione (A e B)

Mettiamo a sistema le due equazioni per trovare i punti in cui la retta interseca la parabola. Questi punti definiscono la corda, che sarà la base del nostro rettangolo.

\[ -x^2 + 5x = -x + 6 \] \[ x^2 - 6x + 6 = 0 \]Risolviamo l'equazione di secondo grado:

\[ x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 24}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 3 \pm \sqrt{3} \]Le ascisse dei punti di intersezione sono \(x_A = 3 - \sqrt{3}\) e \(x_B = 3 + \sqrt{3}\). Troviamo le ordinate corrispondenti sostituendo i valori nell'equazione della retta:

- Per \(x_A = 3 - \sqrt{3}\): \(y_A = -(3 - \sqrt{3}) + 6 = 3 + \sqrt{3} \implies A(3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3})\)

- Per \(x_B = 3 + \sqrt{3}\): \(y_B = -(3 + \sqrt{3}) + 6 = 3 - \sqrt{3} \implies B(3 + \sqrt{3}, 3 - \sqrt{3})\)

2. Calcolare la lunghezza della corda (Base del rettangolo)

Usiamo la formula della distanza tra due punti per calcolare la lunghezza della corda AB:

\[ \text{Base} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{((3+\sqrt{3}) - (3-\sqrt{3}))^2 + ((3-\sqrt{3}) - (3+\sqrt{3}))^2} \] \[ \text{Base} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (-2\sqrt{3})^2} = \sqrt{12 + 12} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6} \]3. Trovare l'altezza del segmento

L'altezza del segmento è la distanza tra la retta secante e la retta tangente alla parabola, che è parallela alla secante. Poiché la retta secante ha pendenza \(m = -1\), anche la tangente avrà pendenza \(m = -1\).

Per trovare l'equazione della retta tangente, consideriamo il fascio di rette parallele alla secante, ovvero \(y = -x + q\). Mettiamo a sistema questa equazione con quella della parabola e imponiamo la condizione di tangenza, che si ha quando l'equazione risolvente ha un'unica soluzione, ovvero il suo discriminante (\(\Delta\)) è uguale a zero.

\[ -x^2 + 5x = -x + q \] \[ x^2 - 6x + q = 0 \]Poniamo il discriminante uguale a zero:

\[ \Delta = b^2 - 4ac = 0 \] \[ (-6)^2 - 4(1)(q) = 0 \] \[ 36 - 4q = 0 \implies 4q = 36 \implies q = 9 \]La retta tangente ha equazione \(y = -x + 9\).

Ora calcoliamo l'altezza del segmento, che è la distanza tra le due rette parallele, \(y = -x + 6\) e \(y = -x + 9\). Per farlo, calcoliamo la distanza di un punto qualsiasi della prima retta (ad es. il punto B) dalla seconda retta. L'equazione della retta tangente in forma implicita è \(x + y - 9 = 0\).

Usiamo la formula della distanza punto-retta:

\[ \text{Altezza} = \frac{|Ax_B + By_B + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|1(3 + \sqrt{3}) + 1(3 - \sqrt{3}) - 9|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|6 - 9|}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \]4. Applicare il Teorema di Archimede

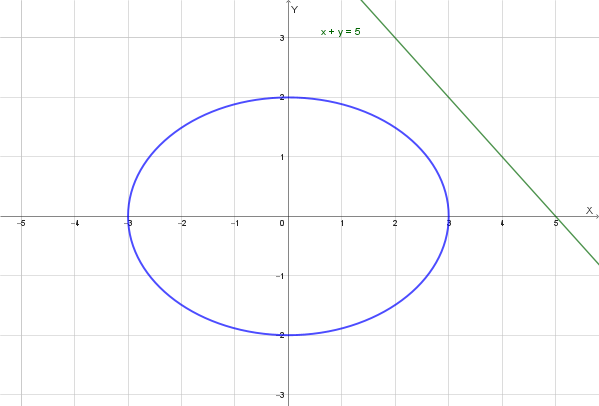

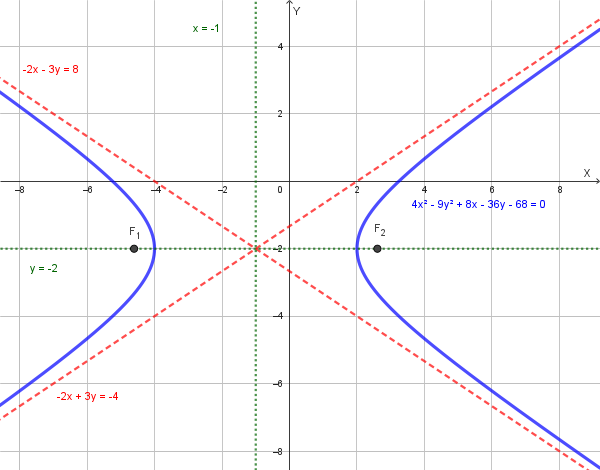

Rappresentiamo graficamente la parabola, la retta secante e il segmento parabolico.

Ora che abbiamo la base e l'altezza, possiamo calcolare l'area del segmento parabolico:

\[ \text{Area} = \frac{2}{3} \cdot \text{Base} \cdot \text{Altezza} = \frac{2}{3} \cdot (2\sqrt{6}) \cdot \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right) \] \[ \text{Area} = \frac{2 \cdot 2\sqrt{6} \cdot 3\sqrt{2}}{3 \cdot 2} = \frac{12\sqrt{12}}{6} = 2\sqrt{12} = 2 \cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \]